2003年8月22日,是业师赵光贤先生的忌日。按照中国古代的传统,老师逝世,弟子要“心丧”三年。三年之丧,二十五月而毕。行将脱丧之际,对先生的关怀、教育和培养之恩,感激尤切,往事历历,恍如昨日,现摘取数事,以志纪念。

“文革”期间,我居然迷上了古文字,曾经逐字摹写过《甲骨文编》《金文编》《殷契粹编》等书,并全文抄录了陈梦家先生的《殷虚卜辞综述》等,兴趣日益浓厚,而我当时在中学教书,课任相当繁重,难以专心从事此道,心里非常苦闷。

1982年秋,我获准到北师大历史系进修一年,听中国通史和世界通史两门课。由于负担不重,因而抓紧时间阅读与古文字有关的书籍,在中国社会科学院历史所甲骨文组的孟世凯先生的指导下,我写成了一篇考释某个甲骨文的文章。孟先生希望我把论文请北师大历史系的赵光贤先生看看。

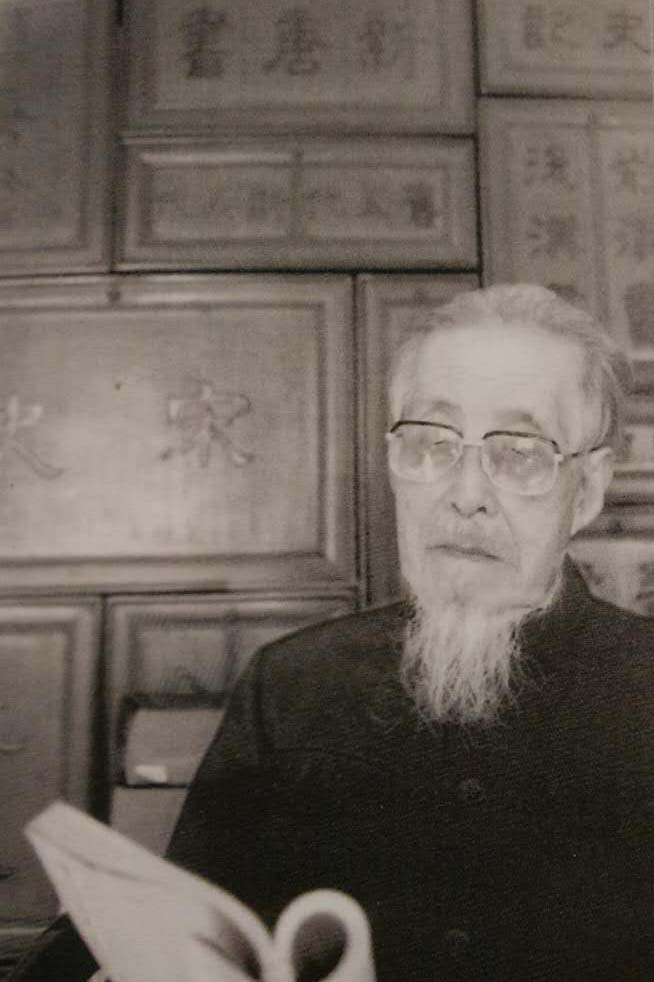

先生的大名,我仰慕已久,也约略知道他的生平。先生祖籍河北玉田,父亲在清朝点过翰林,后来到江苏奉贤(今属上海)当知县,赵先生出生在上海,所以取名光贤,字奉生。1932年,赵先生从清华大学毕业,后考入辅仁大学史学研究所,从著名史学大师陈垣先生做研究生。毕业后在辅仁执教。1952年院系调整,辅仁并入北师大,赵先生遂成为北师大历史系教授。此前,我曾经礼节性地拜见过赵先生,交谈不太多。如今要拿了论文去请教这位著名的教授,不免心中惴惴,论文送去后,也一直没有勇气再去找他。某日,西北大学一位老师到师大看望赵先生,让我陪同,没想到,一进门,先生就热情地向我打招呼,说那篇文章已经看过了,写得不错。这真使我喜出望外。先生接着问我:“这篇文章准备在哪个杂志上发表?”当时发表学术论文是一件很了不起的事情,我简直不敢奢望,先生一问,不禁有些惶恐。我想了一下,小心地说了一个杂志的名字,先生说:“这个杂志低了一些,我看还是在《考古》上发表比较好!”之后,先生亲笔给《考古》杂志的周永珍先生写信,推荐了这篇一个名不见经传的青年人写的文章。我的处女作能在国家的一级刊物上发表,对我的鼓励之大,可想而知。

后来,先生与我做了几次长谈,详细地询问了我的情况,包括读过哪些书,有些什么心得,等等。最后,先生希望我报考他的硕士研究生。我说,我所在中学的领导一直很关爱我,恐怕他们不会放我考研究生。先生听后,陷入了深思,不再说话。

暑假将临,我准备返回学校,行前我到先生家中告别。先生让我坐下稍等,说要给我单位领导写一封信。先生在信中谈了对我的评价,并言辞恳切地希望他们能从大局出发,放我应考,其中我印象最深的一句话是:“如蒙同意,我五内俱铭。”我回到单位之后,先生非常关心我的情况,时时来信询问。到硕士生入学考试报名时,单位主管领导果然不肯放行。在这关键时刻,先生的那封信起了决定作用,主管领导看了信以及《考古》杂志的用稿通知,终于同意我报考。

那一年的硕士生入学考试,不知何故要考六门课,是空前绝后的。当时我一方面要完成繁重的教学任务,另一方面要准备六门课的考试,相当之辛苦。考后不久,收到先生的来信,说我六门课的成绩都很好,录取已成定局。就这样,我的人生道路出现了最重要的转折:从一个业余爱好者进入了专业研究者的队伍。这一切,没有先生的鼎力支持,是无法想像的。

在学术上,先生对我的教诲很多,其中之一,就是要重视考古学和文物研究的成果。记得20世纪80年代,《文史知识》曾经做过一个先秦史专号,作者阵容强大,国内先秦史的名家几乎囊括殆尽。专号的第一篇文章谈先秦史研究的现状和展望,是先生所撰。先生在文中谈到,由于年代久远,先秦史的文献史料相对较少,而日新月异的考古发掘正好弥补了这一缺憾,因此,文物考古对于先秦史研究具有特别重要的意义。他说,先秦史研究有三条战线:考古工作者站在了第一条战线,古器物和古文字学者站在了第二条战线,历史学者则是站在了第三条战线。史学工作者必须关注第一条战线和第二条战线,才能取得成绩。我从先生问学时,他已经年逾古稀,但他对于文物考古的关注依然不减当年,令人感佩,下面是我亲历的几件事。

1984年秋的某日,《光明日报》在头版报道了陕西凤翔发现的秦公一号墓即将开棺揭椁的消息。先生放下报纸,随即让人去买火车票。他带我们几位学生坐火车、汽车,日夜兼程赶到凤翔考古工地。秦公一号墓发掘队队长韩伟先生热情地接待了我们,特许我们进入大墓的墓底考察。大墓有7层楼那么深,南北墓道有一二百米之长,为了加快发掘的进度,墓道只清出几十米,因而坡很陡,由于运土的车在坡上来回碾压,路面又硬又滑,难以行走。我们这些年轻人也只能小心地扶着墓道的侧壁,慢慢地往下走。先生无法下去,只能站在墓口,一面用望远镜仔细观察,一面向考古队的专家询问。次日,我们听说凤翔附近还发现了一批魏晋墓葬,但地点比较远,于是大家决定去看看,劝先生在招待所休息,但先生坚持和我们一起去。我们在田间小路走了半天,回到住地大家都已经筋疲力尽,可是先生依然兴致勃勃。

1985年秋,我陪先生到浙江新昌开会,当时,著名的良渚文化反山、瑶山遗址刚刚发掘,浙江文物考古研究所的牟永抗先生带去了几本照片,在小范围内作了介绍。会后,先生立即到杭州的考古所库房参观这批文物,我们每天戴着手套,拿着放大镜,仔细地观看每一件文物,前后有一周之久。我对玉器的兴趣正是由此开始的。

又有一次,我陪先生到西安开会,听说河南三门峡新近发掘了几座虢国大墓,先生决定去看,于是我们赶到洛阳。当地文物部门为我们安排了一辆吉普车,送我们去考古工地。不料,出发之日天下起了雨,由于路途较远,主人比较犹豫。但先生坚持要去,于是我们用了整整一天的时间前往参观了大墓的发掘现场和库房的文物。顺便要提及的是,先生看文物非常仔细,口问笔记。有时没有带纸笔,回到宾馆后,必定详细追记。他说,脑子是最靠不住的,时间一长就会忘记,或者弄错,因此一定要及时记录。

受先生的熏陶,我现在也每年带研究生外出考察,培养学生的“三条战线”的意识;此外,还在清华为全校的本科生开了一门“文物精品与文化中国”的选修课,受到学生欢迎,并被评为教育部首批“国家精品课程”,其实,这只是沾了先生的学泽而已。

先生对于学术的真诚追求,是留给我们最可宝贵的精神财富。先生一生淡泊名利,他在辅仁大学研究生毕业后,曾经受命当过副教务长,但是先生觉得太影响做学问,所以一年之后就挂印辞职,从此再未涉足官场,终生潜心于学术。

先生说,他晚年只做了一件事,就是研究武王克商之年。年代是历史学的标尺。我国历史源远流长,而司马迁《史记·十二诸侯年表》从西周共和元年(前841)开始有确切纪年。因而,共和以前的纪年,成为先秦史研究的重要课题。自西汉刘歆以来,中外研究者大多以武王克商之年为切入点,提出新说,但由于史料阙如,研究的难度相当之大,加上研究的角度和对史料理解的差异,学者的结论相当歧异,有四十馀种之多。先生为了深入研究这一难题,开始研究古代天文历法,南京紫禁山天文台张培瑜先生成了先生最密切的朋友,往返书信盈箧。先生常常终日伏案推算古历.或者考证铜器铭文。有一天早晨,我去先生家,先生正在写作,见我来了,他兴奋地告诉我;昨天夜里由于考虑一件铜器的年代问题,一夜无法入睡。及至半夜,突然有了灵感,于是赶快披衣起床把它写下来,一直到现在,还没有来得及吃早饭。先生的执着,令我非常感动。

先生将《尚书》《诗经》《汉书》等文献与四十多件青铜器铭文结合起来进行研究,提出了武王克商之年为公元前1045年的结论,在学术界引起很大反响。当时正值北京市正在求证北京城的始建年代,而这一年代与武王克商之年是在同一年,因此,市里组织专家对既有的武王克商之年进行分析和讨论。北京大学侯仁之教授认为赵光贤先生的结论最为可信,因而极力推荐,最后为北京市政府所采纳。1994年,北京市庆祝北京建成3040周年,就是对先生辛勤研究十馀年的肯定。

在我的博士论文写作过程中,先生付出了极大的心血。我列出提纲之后,每写出一章,就送给先生批阅,自己接着往下写。新的一章写完后随即送呈先生,并取回先生批注过的那一章,根据先生的意见再作修改,如此往复。先生的批改非常仔细,有些句子太长,他就会删去多馀的文字,使得行文简洁明快。某些重要的引文他会核对原书,以免出现硬伤。当时,我写字比较潦草,先生并没有直接批评我,而是在某些草得难以辨认的字的旁边写出正楷,并批注说:你这样写,别人会看不懂。先生严肃的态度,令我非常惭愧,从此,我抄写文稿,都是一笔一划地写得工工整整。

1989年春,我的博士论文即将提交答辩。当时博士论文的审查程序非常严格,至少要有15位专家评阅,因此,本学术领域里比较重要的专家几乎都要送审。送审合格之后,要拟定答辩委员会名单。先生的原则是,论文答辩是为了听取意见,因此一定要尽可能请与论文主题关系最密切的专家来参加。当时,有人建议请中国社会科学院的一位著名的学者来答辩,先生当时就拒绝了,他说:“我和这位先生经常一起参加论文答辩会,他从来不提意见,只是说好话,请他当答辩委员,能起什么作用?”

20世纪80年代,博士生数量比较少,所以每有一人通过论文答辩,《师大周报》就要刊发一条报道。我的答辩通过后,先生非常兴奋,亲自写了一篇报道,送交《师大周报》发表。我跟着先生从硕士读到博士,现在终于完成了学业,我请求先生为我题一幅字,以作纪念。先生年轻时专门练过书法,字写得非常漂亮,刘乃和先生曾说:“赵先生是书法家。”不过先生从不显耀,故一般人并不了解。不久,先生用整幅的宣纸为我题了明末清初学者傅山书训子侄的一段话:“为学须有一副坚贞雄迈心力,始克纵横。为学当先立志,修身当先立志。”此外,先生还为我书写了《论语·述而》中孔子的话:“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至。”先生的题写,表达了他对我学术道路的期待,成为我终生牢记的座右之铭。

1999年,我从师大调入清华大学工作,先生非常高兴,一是因为我有了更好的发展环境,二是清华是他的母校,他曾经在这里度过了他的大学时代。先生最后一次到清华还是在20世纪50年代,几十年不见清华,心中非常牵挂。他对清华有很深的感情。此后,我每次去看望先生,先生都要问及清华的近况。我告诉他,清华的文科近年发展很快,已经恢复了许多学院,调入的教授也有不少。此外,校园建设也是日新月异。先生听后,总是说等风和日丽时,一定要回去看看。有两次,我已经安排好了汽车,准备接他来清华,遗憾的是由于他身体原因,始终未能成行。

![]()

排版:嘉灵

审核:嘉禾

(转载自《文史知识》期刊,侵删)

彭林教授 | 寓教于礼:中华礼仪的核心意蕴

彭林教授 | 解读“礼乐文明与中国文化精神”

彭林教授 | 礼仪之邦如何重振中华之礼?

彭林教授 | 中国经学的性质、价值与学科地位

允中礼贤 | 允中团队招聘信息汇总

德音礼贤 | 这里是童话梦工厂,更是仙境乐工厂,是个“精灵”人类你就来吧!

德音礼贤 | 技术中心招人啦!

益品阁招人啦!