南佐遗址位于甘肃省庆阳市西峰区西郊的后官寨镇南佐村,坐落于泾河支流蒲河左岸的董志塬上。董志塬是黄土高原最大的塬地,董志塬所在的陇东地区是传说中黄帝部族的重要活动地域[1],也是以农业著称的周人祖先不窋、公刘等的老家[2]。南佐遗址于1957年由甘肃省文物管理委员会调查发现,被认为是一处“新石器时代仰韶文化遗址”[3]。1984~1986年,甘肃省文物工作队(后改为甘肃省文物考古研究所)和北京大学考古系对该遗址进行了第一阶段共三次发掘[4];1994~1996年,甘肃省文物考古研究所进行了第二阶段共三次发掘[5]。这两个阶段的六次考古发掘,发现了丰富的仰韶文化晚期遗存,其中最重要的发现是大型建筑F1。2014年和2020年,甘肃省文物考古研究所对遗址核心区进行了勘探。2021年以来,甘肃省文物考古研究所、中国人民大学、西北工业大学、兰州大学组成考古队(以下简称“南佐遗址联合考古队”),对遗址展开第三阶段的考古发掘以及调查、勘探工作,取得了重大收获。考古发现表明,南佐遗址面积在600万平方米以上,核心区由9座夯土台及其环壕围成,核心区中部偏北为环壕(护城河)和带围墙院落组成的“宫城”区,“宫城”中央为主殿F1。“宫城”区东侧的祭祀区域出土了白陶、黑陶等珍贵遗物和大量炭化水稻遗存。本文依据历次考古发现,尤其是2021、2022年两个年度的新收获[6],简要陈述一下我们对南佐遗址布局结构、年代分期、文化性质等方面的初步认识,兼及黄土高原地区早期国家和文明社会的最初形成问题。需要说明的是,我们的许多认识还不够成熟,需要在今后的田野工作中进一步验证完善。

一 “宫城”区

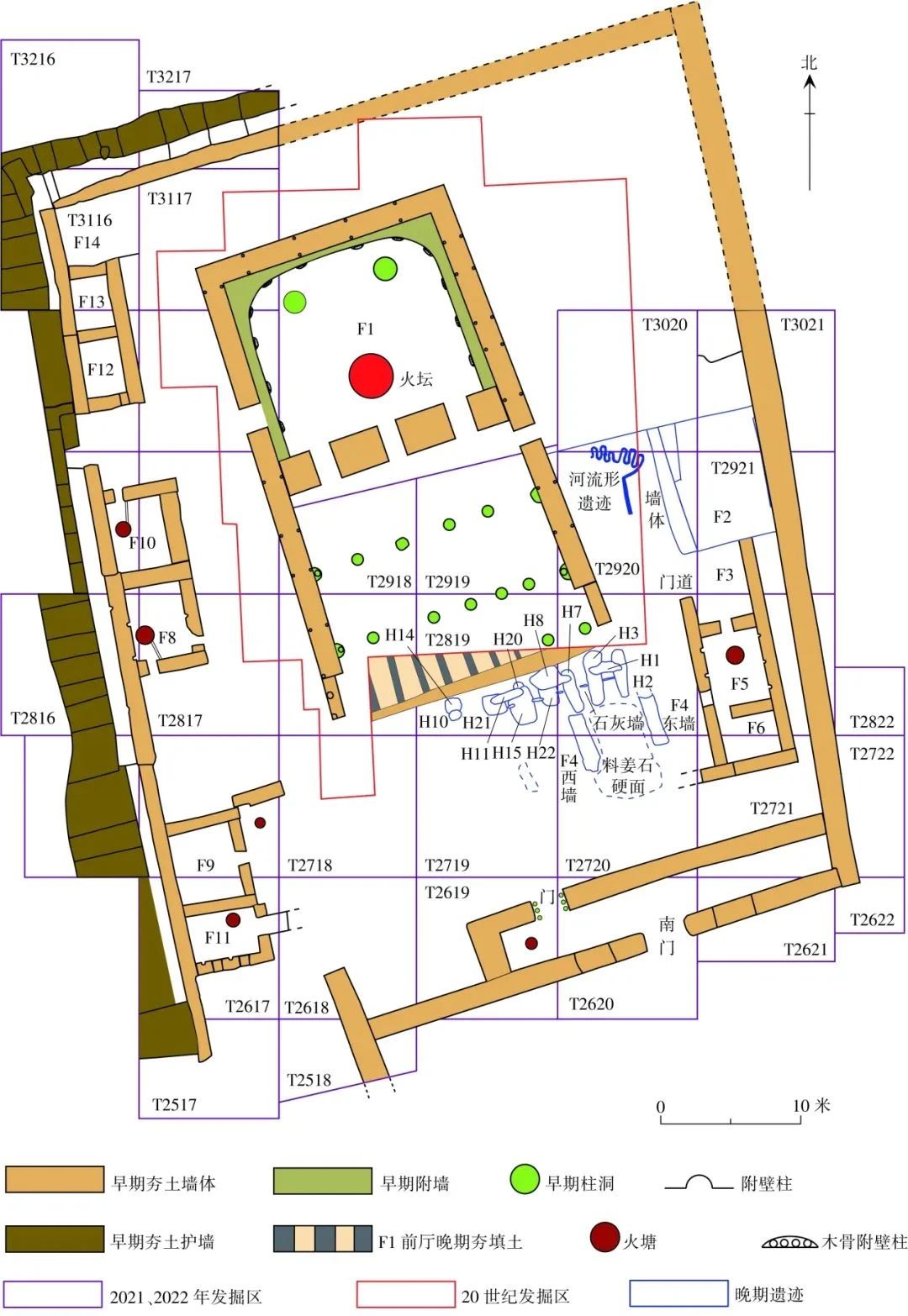

“宫城”区包括“宫城”及其外环壕(护城河)。三个阶段的发掘主要集中在“宫城”区内。前两个阶段揭露出大型主殿建筑F1,近两年则基本弄清了以主殿F1为中心的“宫城”的大致格局(图一)。

图一 “宫城”区平面布局图

所谓“宫城”,就是一个平面为长方形的大院落,东西宽约55、南北长约67米,面积近3700平方米,朝向约为南偏东10°,外围有残高约2、厚约1.5米的版筑夯土墙环绕。夯土墙局部墙面残留有白灰面。“宫城”南部有平行的两道墙,间隔约3米,两道南墙都没有向西延伸至西墙:内侧南墙在中部偏西南折与外侧南墙相连,外侧南墙向西延伸到接近西墙处与另一道南北向墙相连。内侧南墙开有3米宽的宫门,宫门和主殿F1的中门、中央大火坛在一条直线上,构成整个“宫城”的中轴线;宫门两侧各有3个柱洞,门外西侧有带火塘的夯土墙房间,当为门塾类建筑。外侧南墙类似后世的萧墙或影壁,向东错开几米也开有一道3米宽的门,两道墙之间的空间兼具瓮城功能,增强了“宫城”的封闭性和防御性。西、北宫墙外还发现有厚约5、残高约3.5米的护墙,护墙版筑得十分精整坚固。在宫墙护墙之外勘探和试掘,发现壕沟或“护城河”,宽约15、最深约12.5米,至少靠近宫墙一侧还有夯土护壁。加上“护城河”的话,整个“宫城”区占地面积就有上万平方米。宫城内部东、西两侧各有一列侧室(侧殿),大致对称分布,西侧室的西墙利用了西宫墙,东侧室和东宫墙相距两三米。西侧揭露面积较大,共有3组两室连间建筑,每组之间为活动空间。这些侧室墙厚约1、残高1.1~1.8米,室内面积12~23平方米,建筑面积20~46平方米。部分侧室甚至活动空间内,有直径1.5米左右的圆形浅盘状火塘。部分侧室在门道一侧和火塘之间有一凸棱,将房间分为大、小两个功能区:大区很干净,可能是休息睡卧的区域;小区上面有动物骨骼、烧烤痕迹及陶、石器,可能是炊煮区域。侧室之间都有内部门道相通。侧室通过正门下台阶可与F1两侧的走廊地面相连,足以证明侧室与F1同时使用过。侧室、活动空间、走廊都有夯垫地基,地面、内外墙壁和火塘都先后涂抹草拌泥和白灰面。

主殿F1为长方形,坐北朝南,朝向约为南偏东18°。南北长约35、东西宽约20.5米,建筑面积约720平方米,室内面积约580平方米,由“前厅”和“殿堂”两部分构成。主墙以版筑法夯筑而成,墙体内外表面有多层草拌泥墙皮,墙体厚约1.5、残高约2米;墙体内靠近内、外壁有对称分布的细柱洞,直径约0.15米,可能是作为墙体的“骨筋”。主墙东、西、北墙外均有宽约0.5米的散水台,还有排水沟,散水台、排水沟均经烧烤。“殿堂”南墙厚约2.6米,大致等距离开有三门,每个门宽约1.6米,其中东门附近有较多动物骨骼,可能与祭祀活动相关;“殿堂”内其余三面用椽筑法夯筑出厚约1米的附墙,使室内后部两角变为圆角,附墙上有12个均匀分布的扁长木骨附壁柱。“殿堂”前部有一个直径约3.2、残高约0.3米的圆盘状大型火坛,后部对称分布两个直径约1.7米的大柱洞,应当是顶梁柱的柱洞。“前厅”南侧无墙,地面有三排柱洞,柱洞直径0.7~0.8米。此外,“殿堂”西墙、“前厅”东墙曾各开一个侧门。F1夯土地基的厚度在0.5米以上,其上筑墙并铺垫地面,“殿堂”夯土地基上还铺砌土坯,再先后涂抹草拌泥和石灰,草拌泥和白灰面均至少有6层。所有墙的内外表面、火坛甚至殿外散水台表面,也都涂抹多层草拌泥和白灰面。需要指出的是,F1地面比东、西侧室的地面低约0.5米,地基也低于东、西侧室,这种将最重要的建筑建于低处的做法具有黄土高原特色,与近现代当地“地坑院”的建筑思路一致。

F1地面的草拌泥和白灰面均至少有6层,反映了其作为主殿反复修缮使用的过程。其中“殿堂”西侧门在建附墙时已被夯土块封堵,可见该门使用时间不长。西侧门两边还有5只完整的犬骨被封在附墙内,封门时或举行过祭祀仪式。F1停止使用后开始有计划夯填,夯填最精整的部分是“前厅”区,以黄、黑二色土相间版筑夯填,土质坚硬致密,这可能是因为“前厅”没有南墙,只有这样才方便夯填起来;“殿堂”区夯填反倒粗疏,原因可能是四周有墙,只需要把黄土、黑土、红烧土块倾倒下去,简单夯打即可。不仅如此,此时“宫城”侧室、走廊等大部分空间都出现了夯填行为,侧室内空间一般夯筑致密精整,版筑痕迹明显,侧室外的活动空间多是简单堆填。F1南面、宫墙内外等边缘空间夯填较为疏松杂乱,常见四周夯筑出“墙”后再在中间简单堆筑的情况。勘探和试掘表明,“宫城”周围的空间也经过有计划的填垫,只是没有“宫城”内讲究。这样一来,几乎就将整个“宫城”区夯填出一个高于原地面约2米的高台基。在F1以南高台基上,发现有夯土墙联排房屋,地面上铺垫料姜石并涂抹白灰,但因为接近地表而保存很差,其余区域则仅见零星白灰面碎块等。这表明在原来“宫城”区之上又营建了新的宫室建筑,只是总体建筑格局已不可知。

特殊的是,对大部分区域进行夯填处理的时候,在F1东侧却预留出了一个编号为F2的祭祀空间,占地面积约70平方米。F2地面和墙壁经过烧烤,东侧有一排南北向柱洞将室内空间分为东、西两个区域,东侧稍高的土台上原先摆放有彩陶罐、圜底缸、敛口瓮等大型完整器物,表明东侧土台可能曾作为“祭台”使用。F2内堆积中包含大量陶片、石器、骨器、动物骨骼、炭化水稻、红烧土等,有的堆积层之上还以薄层黄土覆盖,应该是多次燎祭的遗存。很多陶片可以拼合,但又分散各处,当存在“毁器”行为。F2西侧外还发现一处至少有12个弯道的河流形遗迹,面积约15平方米,表面涂抹白灰。河流形遗迹之上发现有成层的炭化水稻等堆积,应当也属于祭祀空间。

总体来看,以地层关系为依据,可将“宫城”区大致分为早、晚两期,早期即F1及其侧室等的主要使用时期,晚期即F1等废弃夯填并营建了新建筑的时期,F2和弯曲的河流形遗迹也属于晚期。从测定的50多个碳十四测年数据来看,F1等早期地面草拌泥中木炭、炭化水稻的年代距今5100~4800年,F2等晚期遗存中炭化水稻的年代距今4800~4600年。早期遗物出土很少,推测F1等在夯填之前可能进行过有意的清理,晚期的F2等出土遗物则非常丰富。早、晚期陶器看不出明显差别。所出喇叭口直颈尖底瓶和平底瓶、深腹罐、绳纹小罐、高领罐、深腹缸、敛口瓮、浅腹双腹盆或宽沿盆、翻折沿鼓腹盆、深腹盆、敛口钵、敞口碗、斜腹杯、釜灶、漏斗、抄、口外带钩鋬的鼓等绝大部分陶器,都与陕西宝鸡福临堡三期[7]、扶风案板二期[8]、蓝田新街[9]等仰韶文化晚期遗存大致相同;陶质、陶色和装饰也彼此相近,都以红褐陶为主,流行绳纹、附加堆纹,也有横向或斜向篮纹;均有黑、红、白诸色彩陶,彩陶花纹主体是从庙底沟式彩陶花纹演变而来的旋纹;都有在器物内外壁涂白衣的做法,甚至有些陶器上腹部装饰带戳印圆窝纹的特征也同时见于南佐、福临堡和新街遗址。此外,长方形模制红砖同时见于南佐和新街等遗址。当然,南佐陶器也有自身特点,带盖塞彩陶小口平底瓶、白衣簋、带盖子母口缸、圜底缸等比较特殊,有一定数量的白陶、黑陶、朱砂陶等,有些黑陶还是夹炭陶,绳纹小罐外箍白泥附加堆纹;彩陶明显多于陕西地区仰韶文化晚期遗存,和甘肃天水师赵村五期[10]、秦安大地湾四期晚段[11]彩陶更为接近,其平行线纹、重弧纹、圆形四分纹等彩陶花纹则自具特色。因此,南佐遗存当属于仰韶文化晚期范畴,可暂称“南佐类型”。此外,南佐“宫城”区还采集到仰韶文化庙底沟期的陶片,说明“宫城”区有仰韶文化中期遗存,只是具体遗迹等情况尚不明确。

二 核心区

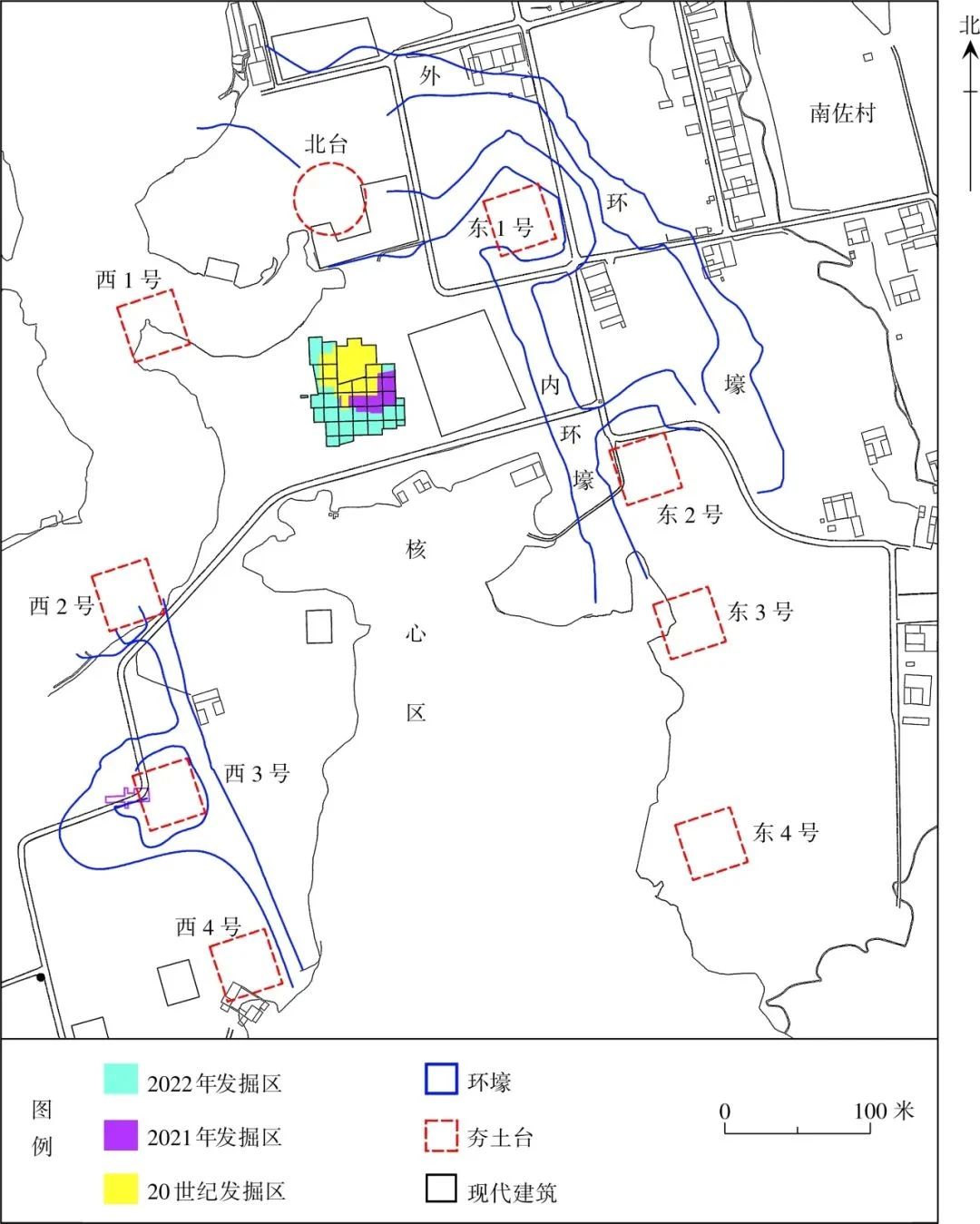

南佐遗址核心区有九座夯土台,当地俗称“九女绾花台”。1957年南佐遗址发现之初,调查者就注意到地表有九个土堆,指出“北部一个较大的土堆呈圆形,高出地面3.75米,南北直径40.8米”,并从断面出土陶片判断其年代属于仰韶文化时期[12]。从20世纪六七十年代的航拍图上,也能看到大部分台子,其中北台呈圆形,其余为方形。2014、2020~2022年,甘肃省文物考古研究所和南佐遗址联合考古队先后对“九台”区进行调查和勘探[13],对其基本情况有了大致了解(图二)。

图二 遗址核心区及发掘区分布示意图

“九台”大致呈倒U形分布,方向和中央主殿F1相同,北台就在F1中轴线的北端延长线上。北台地表部分大部已被挖毁,仅残留西部一长条。东、西两侧八台地表上现存台基的有五台,分别是西侧1~4号台(从北向南编号)和东侧2号台,高于现地表2~4米,有的台如西2号台大部分已塌入冲沟消失。西4号台南侧还有夯土遗存,范围小于方台,推测可能是阙类建筑遗存,东侧对应位置可能也有,尚需勘探确定。勘探和调查表明,西3号台约40米见方,残高5~7米(现地表以下两三米才到台基底部),下大上小,有可能为正棱台状,台基用黄、黑二色土交替逐层夯筑而成。在台东勘探出残长约百米的台阶式道路,道路和台子东侧相连。这条道路东端现为冲沟,冲沟断面上有一两米厚的文化层,应当是后世水土流失所致,冲沟所在位置原来可能是地势较低的胡同状的中轴大道。勘探发现,西3号台中央距离现存台基顶面5.5米以下有南北长9、东西宽7米的长方形坑,坑深约1.7米,坑内包含大量红烧土和炭屑,可能为夯筑台子之前的奠基坑。其余七台的情况应该和西3号台基本相同。

勘探还发现,在西2、3号台和东1、2号台的外侧,有紧贴台子边缘修建的内环壕,其余四台的结构应当大致相同。这些内环壕彼此连通,内环壕之外还有倒U形的外环壕。其中西侧北部的内、外环壕已被流水侵蚀成冲沟,但仍能看出和勘探出的东侧环壕对称的格局。南佐遗址区被当地人称为“南佐疙瘩渠”,很可能就是因为早先在地表看得见疙瘩(台)和渠(壕)。通过对西3号台西侧的解剖发掘可知,内壕局部宽约20、深约10米,在沟壁和底部还夯筑有2~4米厚的护壁垫底结构,以防流水侵蚀和渗漏。壕沟堆积靠下部位见有多层淤积层,沟内堆积和夯土层内发现的陶片均属于仰韶文化晚期,木炭标本的碳十四测年结果也与“宫城”区基本一致。此外,我们调查发现,“九台”西侧最北的冲沟断面上,仍残留有原先内环壕的夯土护壁。

“九台”及其环壕所围成的遗址核心区,面积约有30万平方米,除北部中央的“宫城”区外,其他区域也发现多处大型白灰面建筑群。“宫城”以南冲沟断面上还暴露出大量袋状窖穴,窖穴深5~10米,堆积物包括炭化粟黍、炭化水稻[14]、陶片、兽骨、红烧土、灰烬等,陶片均属仰韶晚期,这里很可能是一处大型仓储区,但已被严重破坏。核心区还应包括“宫城”以南已被冲毁的中轴大道,通向“九台”的台阶式道路,以及南端可能存在的门阙、池渠设施(“九台”内、外环壕的水应南流到池渠河道,最终西流汇入蒲河),整个核心区为中轴对称的封闭式格局,有点类似龟鼋背的形态。其中圆形的北台或为祀天的“天坛”,东西两侧的八个方台或为祭祀八方大地的“地坛”,这样的规划符合“天圆地方”的宇宙观,当然很多细节还需进一步的考古工作来揭示。

三 总体范围、结构布局及周边遗址情况

1957年调查认为南佐遗址南北长约800、东西宽约300米,那么面积就约有20万平方米,这与“九台”(不包括环壕)所围成的范围大致相当,近年出版的《甘肃省志·文物志》也有类似认识[15]。不同的是,《中国文物地图集·甘肃分册》记录该遗址面积仅8.75万平方米[16]。2014、2020年甘肃省文物考古研究所进行勘探和调查[17],认为遗址面积为230万平方米。2021~2022年,南佐遗址联合考古队对遗址区附近进行较为详细的调查和勘探[18],在遗址东部发现与核心区南北中轴线相距约1千米且大致平行的冲沟,在冲沟北侧勘探出2.5千米长的两段地下沟,东部冲沟和地下沟有可能为聚落东侧外壕及向北连通的沟渠;西部情况不明,估计距南北中轴线1千米处原来应有壕沟;在遗址北部发现与“宫城”东西轴线相距约1.5千米且大致平行的沟渠,“九台”外环壕有沟渠与其相通,可能原来为北壕;在遗址南部约1.5千米处为南河沟(稠水沟),可能是聚落南界。这样可能由壕沟和自然河沟围成的南佐聚落面积就在600万平方米左右,遗址总面积还应当更大一些。调查可知,在约600万平方米的聚落区域内,普遍分布着仰韶晚期、龙山时期和商周时期的陶片,以及白灰面建筑、灰坑等,周围则少见陶片。

勘探表明,在“九台”区周围至少有七八片白灰面窑洞式房屋居址区,每片面积都在五六万平方米,好几片外围还有环壕。我们对北部的一处居址区做了试掘,发现这些圆形的白灰面窑洞式建筑也有浅圆盘形火塘,只是白灰面装修更薄、更粗糙。所出陶器和“宫城”区出土陶器形态接近,时代相同,以实用器类为主,但也有少量特殊的白陶、黑陶、朱砂陶等。据此推测,“九台”外各“小区”可能主要为下层贵族居住区,不排除有的是陶器作坊区的可能,而普通人居住的窑洞式房屋主要分布在河沟边坡地处。值得注意的是,遗址内勘探发现的沟渠、“九台”的内外环壕和“宫城”护城河等,实际上构成了较大规模的水利工程。

南佐遗址周边分布有不少同时期的遗址,南佐遗址联合考古队对西南方向的步地湾遗址和东部的白马塬遗址进行了调查。这两个遗址距离南佐都有10多千米,面积均有几十万平方米,发现有白灰面窑洞式建筑和白陶、黑陶、白衣陶等陶片。南佐遗址周边的详细情况,有待下一步更大范围的系统调查来摸清。

四 重要意义

南佐遗址的考古发现,为探究黄土高原特别是陇东地区文明化进程提供了至关重要的资料,使我们认识到南佐当为都邑性中心聚落。南佐所在的黄土高原不但是最早迈入早期国家和文明社会的地区之一,而且社会发展程度之高超出以往的想象,其择中而居、主次分明、中轴对称的宫殿格局更是成为中国后世古典都城宫殿的祖型。

1.南佐都邑巨大的建筑工程量彰显出国家力量

南佐聚落不仅整体规模巨大,而且宫殿、夯土台、壕沟等的工程量也很惊人。以聚落核心区“九台”来说,东西八台每座夯土台都约有1600平方米,圆形的北台可能更大,复原起来就像九座小金字塔。每座台子外围均有宽约20、深约10米的内环壕,内环壕的侧壁及底部更有厚2~4米的夯土护壁垫底,内环壕外还有一周宽约20米的外环壕,内、外壕总长度估计在5千米以上,环壕工程总土方量当在75万立方米左右[19]。如果每两个人一天完成1个土方(包括夯筑护壁在内),大概需要5000人工作1年时间才能完成。如果以壕沟中挖出的土来筑台,每台平均就有8万多立方米的土可用,足够夯筑出50米以上的高台。实际上壕沟挖出来的土可能只有一小部分用于筑台,台子可能是下大上小的四棱台状,也不可能有那么高。筑台的土虽然是现成的,但夯筑本身费时费力,所费工时或许和挖筑壕沟相当。“宫城”区所有墙体均以版筑、椽筑方法夯筑得十分坚实精整,“宫城”区建筑是目前国内发现年代较早、规模最大、保存最好的一批夯土建筑遗存。建筑材料还包括土坯和红砖,各处地面、墙壁都以石灰多层涂抹装修,甚至宫墙也不例外,这也是目前国内最早大范围使用白灰面装饰建筑的实例。夯土技术、石灰装修技术以及砖和土坯的制作技术等,最早在南佐以成熟的形式同时出现,应当是建筑手工业专业化的体现,并对之后黄土高原乃至整个北方地区的建筑传统产生了重要影响。大致估算,“宫城”区建筑的工程量不会少于“九台”区;“九台”外其他区域还发现有多处白灰面窑洞式房屋居住区、壕渠水利设施等,加上外环壕,建设工程量更大。所有这些工程的主体部分理应是大体同时建造完成的,或许需要数千人劳作数年。据此推测,南佐都邑的人口或许有上万之众。也只有出现了强制性的区域“王权”,集合起国家力量,才有可能完成如此壮举。

南佐所在的董志塬上还有其他一些包含白陶、黑陶的较高级别的聚落,面积一般有数十万平方米,可能是从属于南佐的卫星聚落。陇东甚至整个黄土高原,分布着大量仰韶晚期聚落遗址,但没有一处能够和南佐的规模相比。即便秦安大地湾聚落延续到这个时期,规模也远次于南佐。不过秦安大地湾和礼县高寺头[20]、扶风案板等遗址,都有类似南佐的宫殿式建筑,蓝田新街、长安花楼子[21]等仰韶晚期遗存有类似南佐的朱砂陶、白衣陶、红砖等。南佐聚落如此大的体量,“九台”、壕沟、宫殿建造所需的强大组织调动能力,当是区域公共权力或者区域王权出现的有力证明。南佐都邑大概主要是从周围迁入很多人口集中规划建设而成,这必然会造成一定程度的血缘社会重组,形成具有地缘关系的早期国家组织[22]。由此推断,当时黄土高原地区已经出现了一个以南佐为核心的原生国家或“古国”。作为五千年前建筑工程量最大的都邑性聚落之一,南佐遗址彰显出了国家力量。

2.南佐中轴对称宫殿建筑格局突显了王权中心

南佐核心区及“宫城”区具有择中而居、中轴对称、主次分明的严整封闭式格局。“九台”及核心区位于聚落中心,“宫城”位于“九台”中心,主殿位于“宫城”中心,大火坛位于主殿中心。主殿坐北朝南,从主殿大堂后部两个顶梁柱中间,向南到主殿中门(共有三门)、“宫城”南门,大致构成南北向的中轴线,东西两侧的侧室(侧殿)和壕沟对称分布。再放大一些视野,“九台”呈倒U形排列,其中北台就在这条中轴线的北端,东西两侧各有四台互相对称。如此布局严整的多个圈层结构的南佐聚落,理应是阶级秩序的礼制性体现,开后世中轴对称古典宫殿建筑格局的先河。“九台”和主殿可能主要是祭祀礼仪场所,“宫城”区部分侧室(侧殿)可能是首领人物的居所,“九台”所围绕的核心区整体可能属于与“敬天法祖”相关的“圣区”兼首领贵族居住区。这是一种将神权和区域王权紧密结合在一起的、以王权为核心的建筑格局,与西亚等地神庙和王宫分开且以神庙为核心的布局理念有显著区别。

3.南佐“宫城”区出土的精致贵重文物揭示出礼制和远距离贸易控制的存在

南佐“宫城”区出土了白陶、黑陶、绿松石器等贵重物品,朱砂陶、白衣陶、白泥堆纹陶、成套的彩陶,涂抹朱砂的石镞、骨镞,以及大量炭化水稻遗存,与下层贵族和普通人居址区形成鲜明对照,显示当时不但有了较高水平的专业化分工,而且已出现礼制和阶级分化。

白陶、黑陶在黄土高原罕见,但在南佐“宫城”区却发现不少,精致者胎体最薄处仅有一两毫米,表面光滑细腻,有釉质光泽。如此轻薄精美的陶器,理应用快轮拉坯的方法制作,但我们在陶器上没有发现快轮旋转痕迹,其工艺技术还有待研究。彩陶是黄土高原传统,有些彩陶表面有釉质光泽,有些彩陶成套出土,具有礼器性质,比如在主殿以东祭祀区就集中出土9件小口平底的彩陶酒瓶,每件高度五六十厘米,还配有特殊的盖塞——既盖又塞,以防止酒精挥发。南佐的朱砂陶、白衣陶、白泥堆纹陶等也都是具有祭祀礼仪性质的特殊器物。朱砂常涂在一种带有圆饼装饰的鼓类器物上,器表内外涂白衣(石灰)的做法则见于簋、双腹盆、钵、缸、罐、瓮等器物上。白泥(石灰)堆纹陶罐罕见于其他遗址,但在南佐仅“宫城”东部祭祀区就出土数百件,形体大小不一,可能是成套的祭祀礼器。中国科学院大学考古学与人类学系实验室对陶罐内残留物进行了检测,检测结果表明这些陶罐曾经盛放过动物肉类。经北京大学考古文博学院科技考古实验室测定,南佐大部分陶器烧造温度在1000℃以上,最高达1116℃,而新石器时代陶器烧造温度一般为700~1000℃。涂抹朱砂的石、骨箭镞也具有礼器性质[23],可能类似于周代天子赏赐诸侯的“彤矢”[24]。令人惊讶的是,南佐“宫城”东部祭祀区发现有数以百万粒计的炭化水稻,粟、黍数量极少,反之“宫城”其他区则是炭化粟、黍占绝大多数。黄土高原早期农业本以粟、黍为主,南佐先民以珍贵的水稻献祭神祇祖先,也应当是礼制的体现。

南佐“宫城”区出土遗物还体现出与长江中下游、黄河下游等地区的远距离联系。南佐出土的上腹有一周压印网格纹的红褐陶大口缸,几乎和湖北天门邓家湾[25]、山东泰安大汶口[26]等遗址出土的陶缸完全相同。白陶簋、白衣陶簋等器物的圈足特征,罕见于黄土高原,但流行于屈家岭文化。南佐黑陶有不少属于夹炭陶,夹炭陶也是长江流域的古老传统。据北京大学考古文博学院科技考古实验室检测,南佐白陶所用原料为高岭土和瓷石,高岭土质量与后世制造白瓷的瓷土接近,瓷石原料可能产自南方。绿松石、朱砂原料基本不见于黄土高原,南佐发现的这两类原料有可能来自长江中下游地区。大量水稻不排除当地种植的可能性,但也有可能是从长江中游等地远距离贸易获得。由此可见,南佐“古国”应当存在对获取稀缺资源的远距离贸易的控制,这也是国家社会的特征。此外,南佐土坯、石灰和陶砖的出现,以及“宫城”西侧壕沟内铜刀的发现,都不排除与早期的中西文化交流有关,毕竟西亚的土坯(泥砖)、陶砖、石灰、铜器的制作使用有更为久远的历史,而且距今5000多年以来中西文化交流的通道已经开启[27]。

[1]《史记·五帝本纪》正义引《括地志》云:“黄帝陵在宁州罗川县东八十里子午山。”罗川县即今庆阳市正宁县,现正宁县东境子午岭西侧有传说中的“黄帝先人坟”。《史记》卷一,第11页,中华书局,1959年。现藏正宁县博物馆的北宋大中祥符二年(1009年)《大宋宁州承天观之碑》记载:“兹县据罗川之上游,实彭原(即宁州)之属邑……轩丘在望,乃有熊得道之乡;豳土划疆,本公刘积德之地。”《大宋宁州承天观之碑》材料参见庆阳地区志编纂委员会《庆阳地区志》第五卷,第992~994页,兰州大学出版社,1998年;张维《陇右金石录》,第16028、16029页,甘肃省文献征集委员会校印本,1943年。

[2]《史记·周本纪》载:“夏后氏政衰,去稷不务,不窋以失其官而奔戎狄之间。”正义引《括地志》云:“不窋故城在庆州弘化县南三里,即不窋在戎狄所居之城也。”弘化县即今庆阳市庆城区。《史记·秦本纪》正义引《括地志》云:“宁、原、庆三州,秦北地郡,战国及春秋时为义渠戎国之地,周先公刘、不窋居之,古西戎也。”宁、原、庆三州,主要位于今甘肃庆阳,涉及甘肃平凉、陕北。《史记》卷四、五,第112、113、206页,中华书局,1959年。

[3]倪思贤《庆阳县发现新石器时代遗址》,《文物》1959年第1期。

[4]赵建龙《庆阳县疙瘩渠新石器时代遗址》,《中国考古学年鉴1986》,文物出版社,1988年;阎渭清《西峰市南佐新石器时代晚期遗址》,《中国考古学年鉴1987》,文物出版社,1988年。

[5]赵雪野《西峰市南佐疙瘩渠仰韶文化大型建筑址》,《中国考古学年鉴1995》,文物出版社,1997年;赵雪野《西峰市南佐新石器时代遗址》,《中国考古学年鉴1997》,文物出版社,1999年。

[6]甘肃省文物考古研究所等《甘肃庆阳市南佐新石器时代遗址》,《考古》2023年第7期;甘肃省文物考古研究所等《甘肃庆阳南佐新石器时代遗址F2发掘简报》,《文物》本期。

[7]宝鸡市考古工作队等《宝鸡福临堡——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社,1993年。

[8]西北大学文博学院考古专业《扶风案板遗址发掘报告》,科学出版社,2000年。

[9]陕西省考古研究院《蓝田新街——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社,2020年。

[10]中国社会科学院考古研究所《师赵村与西山坪》,中国大百科全书出版社,1999年。

[11]甘肃省文物考古研究所《秦安大地湾——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社,2006年。

[12]同[3]。

[13]甘肃省文物考古研究所、南佐遗址联合考古队调查资料。

[14]张文绪、王辉《甘肃庆阳遗址古栽培稻的研究》,《农业考古》2000年第3期。

[15]甘肃省地方史志编纂委员会等《甘肃省志·文物志》,第63、64页,文物出版社,2018年。

[16]国家文物局《中国文物地图集·甘肃分册》,第367页,测绘出版社,2011年。

[17]甘肃省文物考古研究所调查资料。

[18]南佐遗址联合考古队调查资料。

[19]环壕口宽约20、底宽约10、深约10米,总长度约5000米,内外环壕土方量就在75万立方米左右。

[20]甘肃省文物考古研究所《甘肃礼县高寺头新石器时代遗址发掘报告》,《考古与文物》2012年第4期。

[21]郑洪春、穆海亭《陕西长安花楼子客省庄二期文化遗址发掘》,《考古与文物》1988年第5、6期。

[22]恩格斯提出国家的两个标志,一是“按地区来划分它的国民”,二是凌驾于所有居民之上的“公共权力的设立”。以地区划分国民,就是地缘关系的出现;凌驾于社会之上的公共权力,主要就是“王权”。[德]弗里德里希·恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯全集》(第2版)第21卷,第194、195页,人民出版社,2021年。

[23]仔细观察,发现朱砂一般位于箭镞铤本连接处,推测朱砂原来主要涂在箭杆上,只是少量沾到了箭镞上面。

[24]《尚书·文侯之命》:“王曰:父义和!其归视尔师,宁尔邦。用赉尔秬鬯一卣;彤弓一,彤矢百……”(清)孙星衍撰,陈抗、盛冬铃点校《尚书今古文注疏》,第547页,中华书局,1986年。应侯见工钟铭:“王格于康,荣伯入右应侯见工,赐彤弓一、彤矢百……”中国社会科学院考古研究所《殷周金文集成》107,中华书局,1984年。宜侯夨簋铭:“王令虞侯夨曰:迁侯于宜,赐……彤弓一、彤矢百……”中国社会科学院考古研究所《殷周金文集成》4320,中华书局,1987年。

[25]湖北省文物考古研究所等《邓家湾》,第71页,文物出版社,2003年。

[26]山东省文物管理处等《大汶口——新石器时代墓葬发掘报告》,第90页,文物出版社,1974年。

[27]韩建业《早期东西文化交流的三个阶段》,《考古学报》2021年第3期。

作者:韩建业(中国人民大学历史学院);张小宁(甘肃省文物考古研究所);李小龙(西北工业大学文化遗产研究院)

原文刊于:《文物》 2024年 第1期

![]()

排版、校对:嘉灵

审核:嘉禾

(转载自《文物》)