摘要:作为动态系统的中国音乐可以视作是生灭流转的宇宙、分合协行的社会和外铄内敛的人心之乐象化表达,中国音乐思想是整体的表现着外宇宙与内宇宙关系的一种独特道体。中国音乐思想范式中的“普遍联系”、“整体思维”,不是一个理论的预设,而是中国音乐文化的必然产物,体现了中国音乐哲学的基本要义,反映了中国人音乐观念的事实。同时,它暗示了中国音乐思想的性格。

关键词:数理运演;中国音乐思想;整体思维

笔者曾指出传统文化中诗舞乐一体,历律数一道的事实,但是仅仅如此并没有讲出更多的东西。需要强调的是:这一事实的最重要核心为,在中国传统里存在着一种“音乐中心论” ②情况,反映在文学艺术中其要害则是“数的逻辑”与“天的哲学”,也就是传统文艺的工艺基础和思想原则,前者表现为中国式的数理运演③,后者提供了学理预设。本文只论“数的逻辑”,而“天的哲学”则另文再议。

传统文艺的工艺基础有着深层的数的逻辑运演规律,此则鲜为人所道却对音乐思想史研究有着极重要意义。在此,以元代余载所著《韶舞九成乐补》为例论此问题。此书亦有语言声韵与音乐律调一般关系的阐论,如语言的平清平浊,音乐的律吕分用等。但是,正如《四库提要》(清·永瑢、纪昀主编1999213)所指出,作者对于易学大衍之数与《河图》的关系、九宫太乙之法与《洛书》的关系等数术问题十分熟悉,所以,提要虽有“不免附会”之讥,却也还是注意到其“所定舞图皆根河洛以起数”的深层思维运算,即其思维是扎根于古老的《河图》与《洛书》的数理基础之中。

一、《韶舞九成乐补》的基本内容

按《四库提要》和书序可知,原书一卷,作者余载身世情况不甚明了,只间接知道其为文宗天历年间人,作者虽自称“三山布衣”,“一介寒微”,但可能做过小官。《韶舞九成乐补》一书大约是其四十七岁时所作,而世无传本,惟明代《永乐大典》所载编帙犹完,后录入清《四库全书》“乐类”,入“经部”。按此书之所论顺序,首为“九德之歌音图”,次为“九德之歌义图”,次为“九韶之舞缀兆图”、次为“九韶之舞采章图”等几个部分及少量的文字解释。

所谓“九韶”或“韶舞”,是早已经失传的上古六代庙乐之一,因伴奏用排箫,所以史籍上又叫“箫韶”,是歌颂舜帝功德的。余载所谓“乐补”,大约是企图复活这一表达儒家政治文化理想的古代乐舞。按古史记载,这套乐舞有九种变化,歌词有九段,故余载书名为“韶舞九成”。《左传·襄·二十九年》说它的风格十分宏伟:“德至矣哉,大矣!如天之无不帱,如地之无不载也!”《论语》记载说,它曾经对孔子产生巨大的震撼,以至“三月不知肉味”,认为这是尽善尽美的乐舞。《周礼·春官·大司乐》的观点则有对乐舞“超自然力量”的强调:“舞《大韶》以祀四望”;“《九德》之歌,《九韶》之舞,于宗庙之中奏之,若乐九变,则鬼神可得而礼矣。”可见其又颇具宗教功能。余载《乐补》欲把这一上古乐舞的形式复活起来,还企图把其中暗含的宇宙哲学复活起来,由此不妨把它看成是元代人的音乐思想,而不必尽信其为上古之真,但是其思想因子的确是上古的。古人所谓《韶乐》“天之无不帱,地之无不载”的观念,并不只是感叹或文学修辞;“若乐九变,则鬼神可得而礼”的思想,也并不只是宗教迷信,而是以实际的音乐舞蹈表演和乐歌舞容的象数安排表达出来的中国式独特的宇宙哲学和逻辑运演,只有这样,才能理解下文所分析的舞乐图示的意义。

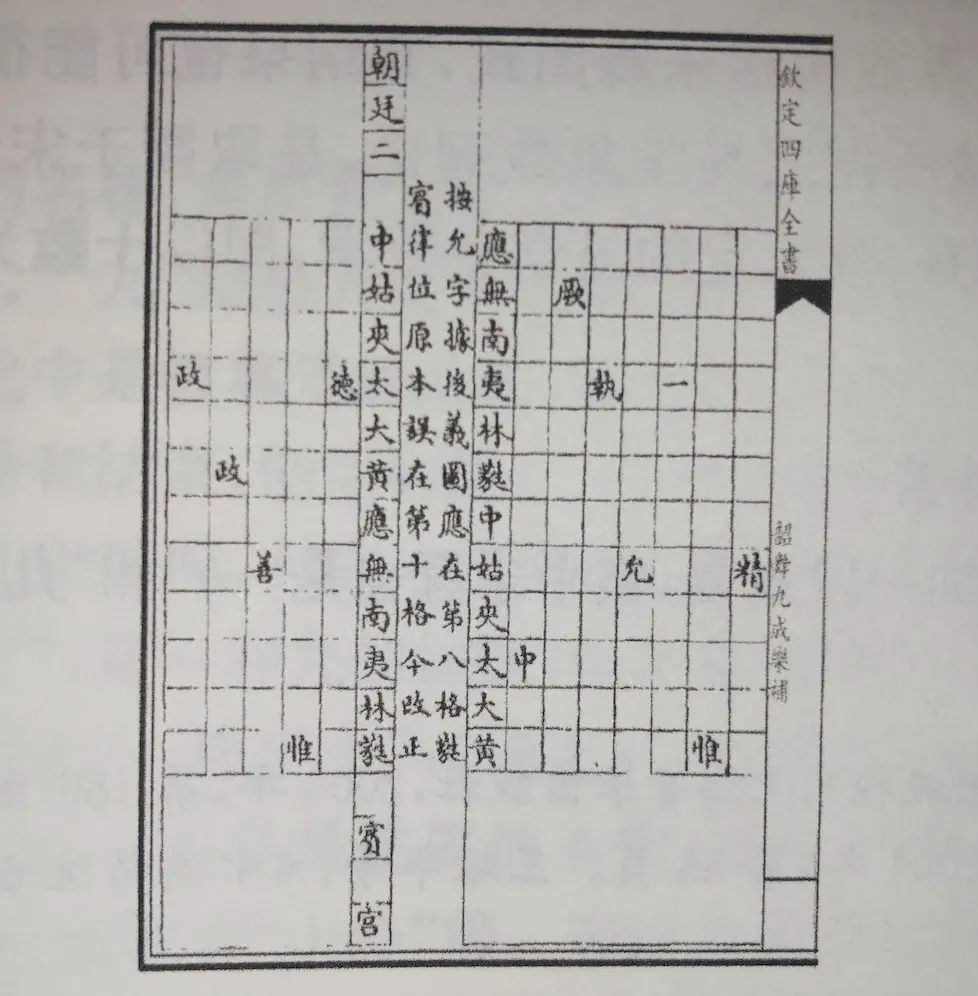

“音图”,是一种特殊的乐谱,以纵横直线构成方格,竖格记音,如黄钟、大吕之类律名;横格记字,如“德惟善政,政在养民”之类歌词。这样,某字处在某格,即可知其所唱之声,“以五声五言相配”,故或可谓之“坐标谱”(笔者注:学术界亦有名之为“方格谱”者,如杜亚雄2004:186;童忠良2004:85)。所以,歌词可以根据其音图所给定的音律和实际规定的宫调而知其所歌之音。当然,像许多古代谱式一样,它只记音高不记节奏。

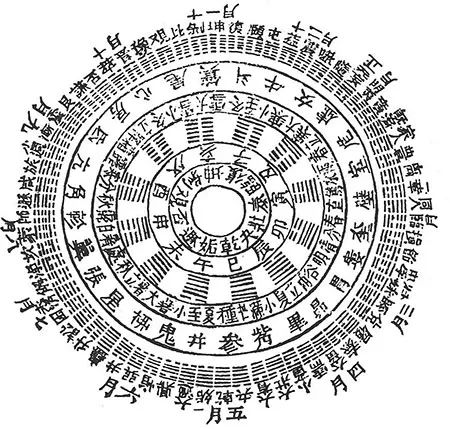

[元]于载《韶舞九成乐补》音图

摘自《中国音乐思想史五讲》第107页

“义图”,是歌词所指明的天地之道、为政之道、君臣之道和文武之道,即思想意义,该词出自《尚书》、《易传》和《中庸》。按余载所著书,九德之歌包括:朝廷五段,郊、庙、社、祠各一段,共九段。这些歌词反映的活动涉及人事政治、天地神灵、先祖先贤等古礼。这九段歌唱的宫调结构是:太簇宫、蕤宾宫、太簇宫、太簇宫、夷则宫、太簇宫、黄钟宫、夹钟宫、姑冼宫,可知其调式不变而调高变,体现了“还相为宫,迭奏不同”的音乐思维。按余载所取“为调式”,如太簇为宫,则姑冼为商,蕤宾为角,南吕为徵,应钟为羽,是一种律-声系统的宫调结构。

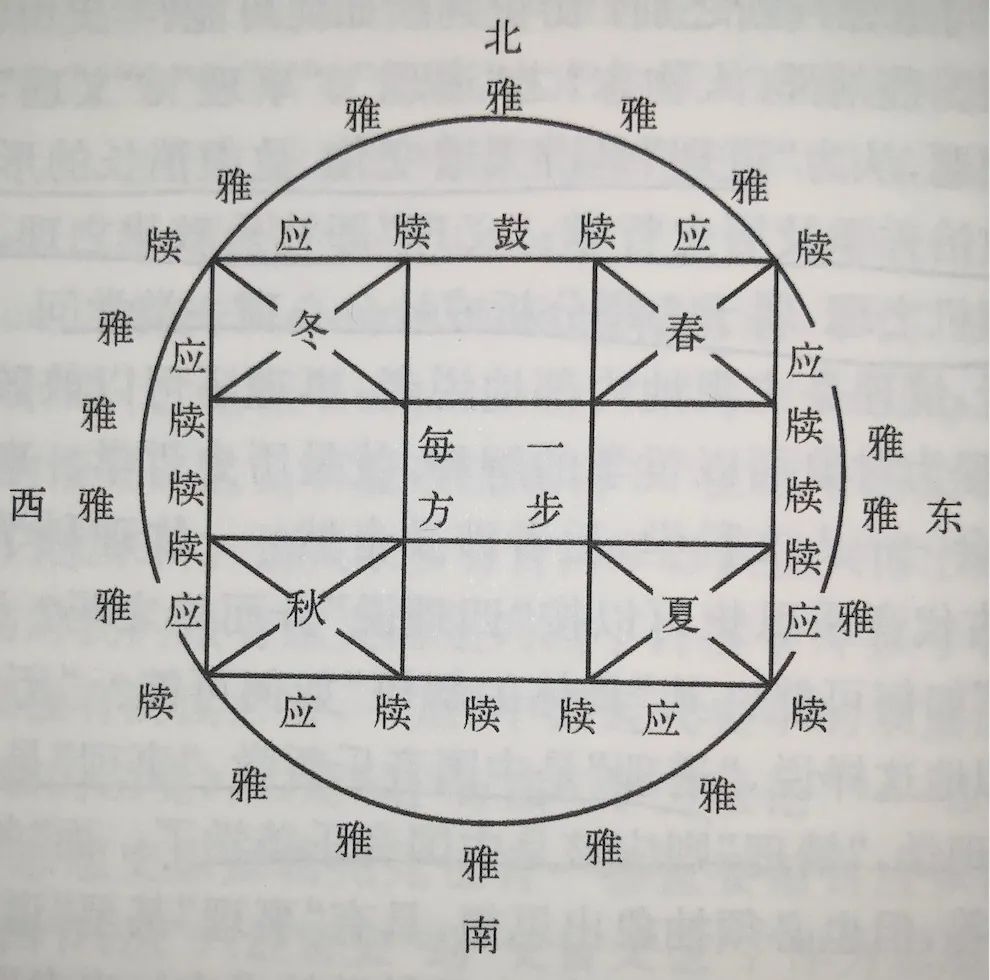

按汉代郑玄注《史记·乐书》,“缀兆图”为:“缀,表也,所以表行列也。兆,域也,舞者进退所至也。”丘琼荪先生《历代乐志律志校释》以为是乐舞之位的意思(丘琼荪1999:24)。笔者也以为“缀”是连接、补缀的意思,而“兆”则是暗示的意义内容,这种“缀兆”舞图即是舞蹈序列变化所连接象征的意义图,舞容与舞序的变化序列暗含着兆象。“采章图”包括了舞者所取的红、赤、黄、青、绿、黑、白、紫、碧九种色彩和队列动作的变化关系,所以是舞容的序列变化图示。九韶之舞是一种经典的礼乐,穿各色衣服的舞者在舞队中的一定位置,均有方向、颜色的规定,与数有密切关系。这一切都暗含着《河图》与《洛书》的神秘数字,有着远超出音乐舞蹈活动的意义。所以,须析其数的关系,才能解其意义和内容。

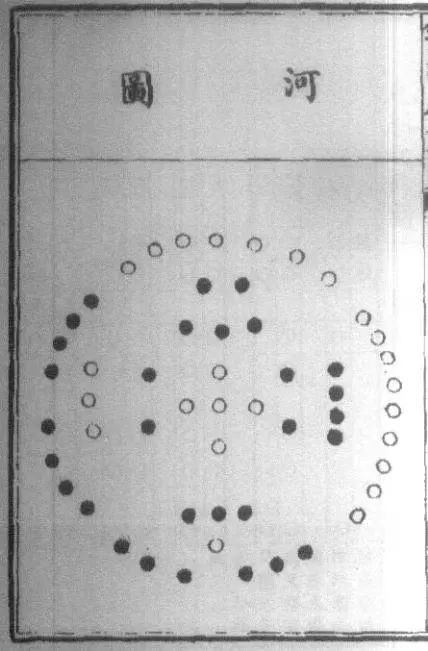

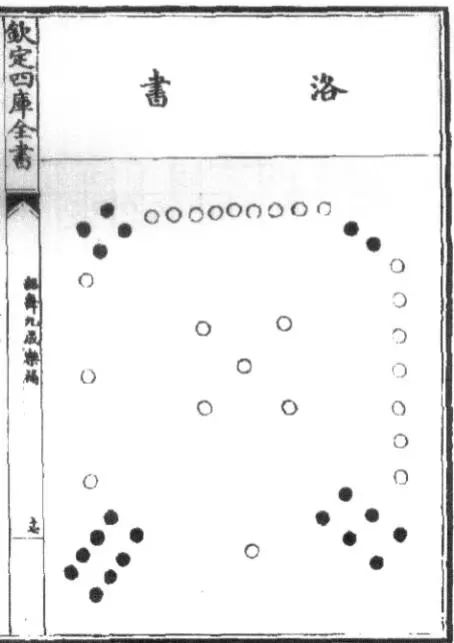

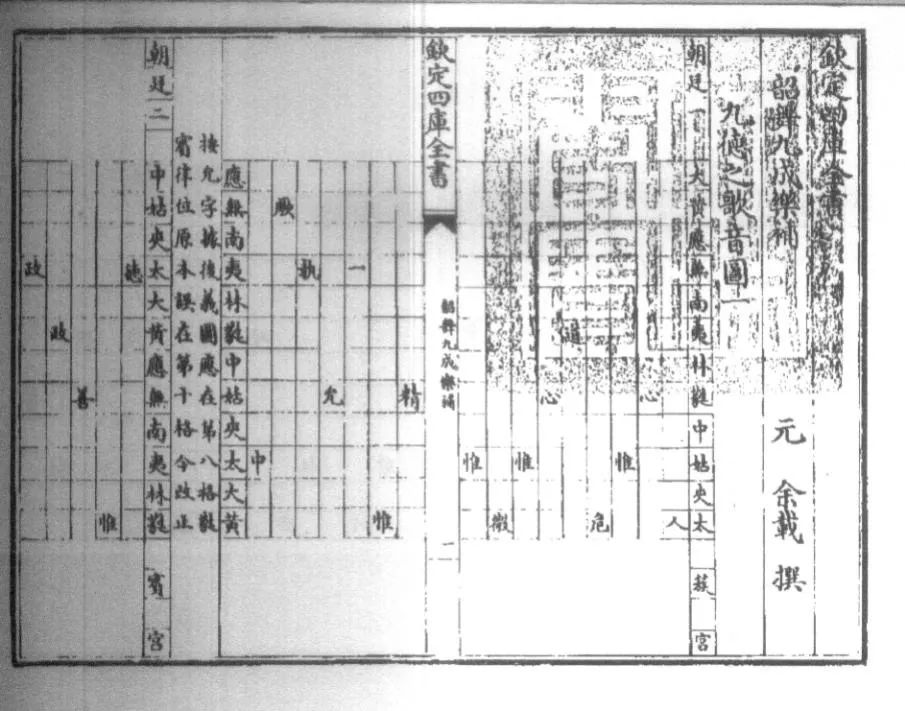

[元]余载《韶舞九成乐补》“河图”与“洛书”

《河图》由五组白色圆圈25个和五组黑色圆点30个组成,白色象征阳,称为天数即一三五七九,黑色象征阴,称为地数即二四六八十。方位及五行属性为上南火,下北水,左东木,右西金,中央土。《洛书》的数字排列为戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,五局中央,实际是个三阶幻方,所以朱熹《易学启蒙》说:“洛书之纵横十五,则七八九六迭为 消长,虚五分十,而一含九,二含八,三含七,四含六,则三伍错综,无适而不遇其合焉。”《河》、《洛》出现极早,其对中国传统影响深远,而思想观念与传统音律学和舞序安排有密切关系。

摘自《中国音乐思想史五讲》第109页

二、《韶舞九成乐补》的数理运演

在开始分析之前,须知历史上因为解释不同、理论系统不同,即使都是用易学象数来解释世界或构建乐舞图式,其结果也可能很不一样。由此书所给定之图文材料,可知余载所据之易学象数理论,取则于宋学易数家,即自北宋哲学家邵雍、刘牧而传到南宋朱熹、蔡元定的易学象数学,即以十数为《河图》,以九宫为《洛书》④的理论体系。

(1)“一”和“九”的关系。

如《缀兆图》是九段加一段重复,整个乐舞也是“一”和“九”的安排,一个乐舞而有九成、九歌、九色、九德等形式和内容。按易理象数理论,对于中国文化传统,这两个数都是意义极大的数,南宋律学家蔡元定之子蔡沈著《洪范皇极内篇》,其卷二有言:

一者数之始,九者数之终也。

一者,九之祖也;九者,八十一之宗也。圆之而天,方之而地,行之而四时,天所以覆物也,地所以载物也,四时所以成物也。

散之无外,卷之无内,体诸造化,而不可遗乎?

其中,“一”是太极的名称,是象数之始,万物本原;《说文》:“惟初太始,道立于一,造分天地,化成万物”。“九”是最大的自然数,所以是“数之终”,也是黄钟律数八十一的本数,在中国文化中是极尊贵的圣数,如九宫、九鼎、九州、九天等。所以一、九就是宇宙,表示出开始和结束,创生和消亡,时间之过程和空间之极限,故此处之数理即是天理,理数与人文对应,与古人所谓《韶乐》“天无不帱,地无不载”的思想同构。第十段之“十”,是一和九的加数,也即是“天包地”“阳统阴”之数,《史记·律书》所谓:“数始于一,终于十”;《说文》:“十,数之具也”;是《周易》所谓“成数”,即最圆满的数;所以,十也是最重要的圣数,如孔子作《易传》“十翼”,《礼记》有“十教”,君子有“十德”,儒家有“十经”等。以上诸段之数列中十虽不出现而实含之,这也是宋学易理象数的以十数为《河图》本原之数。

(2)各数之配对关系。

在此书之解释性图示里,明确标出“一、七”、“二、六”、“三、五”、“四、四”、“五、三”、“六、二”、“七、一”诸对数字,其配对关系,完全根据朱熹、蔡元定合著之《易学启蒙》以来的河洛图式。按易数学观念,“虚五与十”即是说不配对也不出现(没有“五、五”和“十、十”),但暗含其中,而所有这些能够配对的数字加起来都是八,也是虚数(即不出现)。虽然如此,五、十、八这三数在易数学中却都是很重要的,在《河图》《洛书》中,五居中央位置,也表示五行、五常、五音、五方、五官、五味、五脏等;十是《河图》的基础数,本原数,也是古人认为的“天包地”之数;而八则是八卦、八风、八音、八方、八维、八极之数,也包含许多重要意义。这些配对数字,正是《河图》九宫所示关系,包含了方向,上下,前后,左右,卦象,节气等暗含之意,与《韶舞》有密切的联系,也是余载理想的手舞之容的动作逻辑。

(3)诸数列含义。

《缀兆图》有十段,即“始成”、“再成”、“三成”、“四成”、“五成”、“六成”、“七成”、“八成”、“九成”、“复缀”,最后一段与第一段相同。这十段分别对应的数列是:

(1)二四六八 (2)三五七九

(3)四六八一 (4)五七九二

(5)六八一三 (6)七九二四

(7)八一三五 (8)九二四六

(9)一三五七 (10)二四六八

审之《洛书》,则可知这里的数列是《洛书》所含之数,按余载所考虑的安排,这是足蹈之容的数理逻辑,正如《河图》是手舞之容的数理逻辑一样,《河图》与《洛书》正是天圆地方、上下关系,方圆互用,奇偶转化,而舞蹈之手在上而足在下则正是反映了这一法则。而按《河图》九宫的数字安排,则是一个立于天地之间的人形,余载在这里运用《河》《洛》无疑体现了传统思想对天-地-人三才的重视⑤。而其运演逻辑可以看得很明白:竖看,是十以内的自然数的顺序排列,即一、二、三、四、五、六、七、八、九;包含奇数,也就是天数(阳数)一三五七九;也包含偶数,也就是地数(阴数)二四六八十(按易学象数理论,十是隐数,在图中没有出现),这里已经含有阳数之和二十五,阴数之和三十,加起来正是余载所依据的“大衍之数”———五十五⑥。按,此正是《周易·系辞》所谓“天数二十有五,地数三十,凡天地之数五十有五,此所以成变化而行鬼神也。”也是《汉书·律历志》所说的“天之数始于一,终于二十五”、“地之数始于二,终于三十”,而且都含“五”,“五”是天之中数,也是地数六的约数,在《河图》和《洛书》中处在中心位置,也在中国文化中是极尊贵的圣数,如五行、五方、五帝、五经、五音、五色、五味、五德等。而这些数列的变化,实际表示的却是卦爻图象演变的过程:横看(1)和(2)全是是阴数与阳数,也即坤卦和乾卦。全部数列则是阴阳消长的表示,如果以奇数为阳爻,偶数为阴爻,则观(3)(5)(7)(9)可得知阳爻逐渐增加,而观(4)(6)(8)(10)则可得知阴爻逐渐增加,从而表示出时间方向和天地万物变化的信息。如果剥去这些数字的神秘外衣,则正好似古人以数理建构的一个宇宙,在此意义上,象数易学也就是宇宙哲学。

余载书中含有意义的数,还有“三”,表示天地人“三材”,也是日月星“三光”,还是精气神“三宝”,宇宙-社会-人生都囊括尽净。

所以,该书的人文意义作者说得很明确:

手舞之容象河之图,足蹈之容象洛之书,戴天圆而履地方也。舞不逾五播五行也,蹈不越九历九州也。复缀则十天包地,阳统阴也。瞻前复顾后,正中则响,偏则背也。中正不倚,俯仰无袢也。左右迭为,屈信奇偶,相为生成也。舞左蹈左,舞右蹈右,《图》《书》相为经纬也。每缀跽而戒,事静极而动也。乱而皆坐,动极而静也。舞蹈皆作之三行,缀亦达之,三材之道也。行缀之间,左前则右后,右前则左后,旗缀而绳直也。其跽其坐,一小成也。其作其止,一大成也。其作也,稽首而后拜,三其止也。拜而后稽首,三敬以成。始敬以成其终也。

取易理象数来思考问题和结构乐舞或者构建自己的乐律学体系,正是中国文化里一个十分古老的传统,邵子有所谓“内象”、“外象”之说,可以说明为什么中国人会这样思考问题:“《易》有内象,数理是也,有外象,指定一物而不变者也”(《皇极经世·卷六十四·观物外篇下》),这个建立在数学理性之上的“内象”,正是万事万物之“外象”的根本和依据,乐舞亦然。中国古代音乐文化与易理象数有着远比今天人们想象的要严密得多的关系。班固在《汉书·律历志》中曾引《易》理详细讨论了易理象数与天地宇宙法则和人事变化规律的关系,这个理论系统可以建构起一个“时空合一的宇宙模型”(张其成2003:321)。因为音乐与律数的天然关系,则“中国人的宇宙是一个音乐宇宙”的论说,就可以理解了。笔者也曾以《空间考古学视野中的中国传统音乐文化》为题,论述了传统律、调、乐、舞与古代中国人的空间意识及其易理象数学的深刻关系(罗艺峰1985),阐述我们的祖先以音乐之道来组织自己的宇宙和世界。元代的余载此举是取则《河图》和《洛书》,其后明代朱载堉也正是取法《河》、《洛》而著《律吕精义》,以为“《洛书》之数九,故黄钟之律长九寸,因而九之得八十一分,与纵黍之长相合。《河图》之数十,故黄钟之度长十寸,因而十之得百分,与横黍之广相合。盖《河图》之偶,《洛书》之奇,参伍错综,而律度二数方备。此乃天地自然之妙,非由人力安排者也。”邵子《皇极经世书》说:“象起于形,数起于质,名起于言,意起于用。有意必有言,有言必有象,有象必有数。”这是天然的逻辑。载堉书中有《人舞舞谱》(朱载堉1998),观之与余载书同样是舞容全序列的数理逻辑思维,对于方向、上下、左右、前后、进退、姿势、思想意义等,有细密的工艺组织。研究这一工艺组织的内在逻辑运演,是理解朱载堉音乐思想的关键之一。对于中国音乐思想和音乐学术,易学象数的重要性毋庸怀疑,清代大学者江永(慎修)认为:“一切声音数理,用律法度,及干支纳音,无不出于此。”(江慎修1989)《易》作为诸经之首,是古代思想家、音乐家必须具备的基本知识,正如《易传》所言:“极其数,遂定天下之象”,易学数理对于人们把握乐舞之象亦然,因为“数立则象生,象生则言彰,言彰则意显”(邵雍《皇极经世书·观物外篇》(邵雍2003)。如果考虑到易学象数思想有几千年历史,先秦诸子学、汉代经学纬学、魏晋玄学、宋明理学以至清代实学,无不把它作为自己基本的思想逻辑或思维运演规则,几乎可以说,一部中国文化史(当然也包括音乐史、音乐思想史),均笼罩在这一思想传统之中而演变和发展⑦。

三、复杂性技术与音乐思想

要之,中国传统文艺、尤其是乐舞的工艺设计,有着深层的思维运演逻辑,乐舞表演的一切要素:舞容、队列、色彩、歌词、意义、方向、位置、变化序列、律吕运行等,都被严密地组织在一个以数理为规则的系统中,表现出十分复杂的技术工艺。其思想内涵,则以“缀兆”的方式暗示和象征出来,也以非常严密的思维逻辑组织在一个统一的体系里。这一点绝不能忽视,因为:“技术是中介。凭借技术,我们给思想赋于物质表现,并改变构成我们人和世界的物质。通过技术,我们体现和延伸自己的思想,把自己的思想注入客观世界,把我们的理论扩散到宇宙遥远的角落。在这个过程中,我们按照自己的设计来塑造世界。”(保罗·莱文森2003:14)西方现代思想家的这一重要观点,值得重视,因为它与我们的研究对象有深度关联。技术不仅涉及中国乐舞的操作问题,而且涉及中国音乐思想的性质问题,焉能视而不见?而音乐思想史要研究中国传统文艺的工艺技术,则须取“复杂性技术观” ⑧,否则是不大可能深刻理解它的。

因为它正是中国特有的一种复杂性文化技术,涉及天文、数学、几何、哲学、逻辑、史学、文学、音乐、美术、舞蹈等人类文化的诸多方面,且是复合的、整体的、动态的、全息展开的。德国当代著名技术哲学家棱克说:“技术的单因素理论已经过时,应该把技术理解为一个复杂的综合体,在研究技术时必须联系它的历史,它与社会科学的关系,以及它的体系等等方面。”法国哲学家莫兰说:“从认识论的观点看,技术的概念不可能孤立地加以考察,因为我们清楚地知道从科学到技术、从技术到工业、从工业到社会、再从社会到科学存在着一种联系,而技术表现为这个环路中的一个环节。”总之,复杂性表达为一个“交织在一起的东西” ⑨,这不正是古代中国乐舞、尤其是礼乐呈现的状态吗?钱穆说:“中国人好言礼乐,实则礼乐乃人生一整体,亦即天地一整体,兼自然与人文而为一,而人文则为其主。”(钱穆2004:14)它正是一个由分层、算法、运演、随机、观念、时间和空间的复杂性交织而成的复合体,仿佛是一个“整体系列主义”的产物,它似乎是一个活的生命。指出这一点并非没有意义,因为它确定地反映出中国音乐思想的运演逻辑和思想方法,它不是线性的、单一的,而是整体的、关系的、过程的,是动态而全息的。换言之,这就是中国音乐思想的“范式”特征,即“普遍联系”与“整体思维”。此特征表明:一方面,它与中国文化、中国哲学密切联系,不同于西方文化、西方哲学影响下的西方音乐思想;另一方面,研究和观察中国音乐思想,需要多方面知识和整体性思维,任何单一学科都难以穷尽中国音乐思想,任何片面理解都可能误读中国音乐思想。还有一个并非不重要的情况是,中国音乐思想史著作虽然可能采取“分”的叙述策略,如音乐科学思想、音乐伦理思想、音乐美学思想等,但是,其实质却应该理解为“合”的本质状态,分述的各分支学科思想,其实在古代思想的实际中是混融的。

四、中国音乐思想的思维方式问题

这里涉及的是极其重要的中西不同的思维方式问题。中国学者指出:“虽然说西方哲学家也研究整体问题,但整体作为哲学主题,只是他们整个哲学体系的一个组成部分或环节,而他们对整体问题的解决和对整体观念的诠释,是受其整个哲学思想的导向支配的。尤其是近代科学诞生以来,西方文化一直是以分析的、原子主义和还原论为主要思维模式的。只有在量子力学、系统论以及复杂性科学兴起之后,才开始逐渐由分析思维到整体论的转向。相反,整体观却是中国传统哲学的灵魂,是中国传统文化的性格表征。”(彭新武2003:59)对中国思想特征的这一认识,已经成为中、外许多思想家、哲学家的共识并反映在人文科学诸学科、自然科学诸学科的著述中。

系统哲学家刘长林曾经指出过为我们音乐理论界所熟悉的关于“和实生物,同则不继”的史伯论乐文字与中国式整体思维的关系。他认为史伯的观点就很明确的反映了这一思维特征:“和”是对整体的理解和概括,“生”则是“和”的必然结果,通过“和”可以产生出比原来内容更丰富、更优良、更富于生命力的为整体所具有的新属性和新功能。而“生”和“继”是一个时间流程,反映的是生生不已、无往不复的宇宙的动态演化,即所谓“圜道观”,这是一个自足的系统,一个整体(刘长林1997:611)。整体观的思维方式,可以追溯到《易经》成书的年代,自然宇宙和人类社会无比丰富的一切变化、往复、际会、生灭,都无不反映到卦象之中,而变化无穷的卦爻,统一在一个整体系统中。

人文学者郭沂则从中西书写文字的不同来认识这两种思维方式的差异,认为中国文字的属性决定了中国式的形象思维,而这一思维把握事物的方式是整体的、直观的、领悟的,并且“中西思维方式的这些不同特点,造成了中西学者在理论体系上的独特风格。也就是说,中国学者的理论体系是潜在的、模糊的;西方学者的理论体系是外在的、清晰的。”他认为这正是中国思想、中国理论、中国学术思想的体系性特征(郭沂2001:7)。台湾的中国思想史学者徐复观也在自己的论述中表达过类似观点,他认为,一个思想家的思想与他的文章结构有关,“读者能把握到他的结构,才算把握到他的思想”,西方哲学家的思想结构即常常表现为他的著作的结构,著作的展开也即是思想的展开,“但中国的思想家,很少是有意识地以有组织的文章结构来表达他们思想的结构,而常是把他们的中心论点,分散在许多文字单元中去,同时,在同一篇文字中又常关涉到许多观念、许多问题… …”(徐复观2004:2)这一认识不仅告诉我们,对中国音乐思想的把握要有整体观,而且往往需要我们把“潜在的、模糊的”东西揭示出来,许多诗化的表达、许多隐藏在乐调和行为中的思想观念、许多看似与音乐无关的材料,却正是中国音乐思想史研究者观察和研究不可忽视的。

海外著名的中国思想史家余英时在中西比较思想史的意义上指出,西方的超越世界和现实世界的相互外在的关系与中国人思想的认识不同,“中国人基本上不在这两个世界之间划下一道不可逾越的鸿沟。西方哲学上本体界与现象界之分,宗教上天国与人间之分,社会思想上乌托邦与现实之分,在中国传统中虽然也可以找得到踪迹,但毕竟不占主导地位。中国的两个世界则是互相交涉,离中有合,合中有离的。”(余英时2003:7)他认为在中国思想的主流中这两个世界一直都处在这种“不即不离”的状态之下。其实,这正是中国思维所必然导致的结果,天人一理,道器不分,人是天人,天是人天,历代儒者大多是如此认识,也反映了整体性的思维特征。

英国著名学者李约瑟的观点对于今天研究中国音乐思想有极其重要的启示。他特别指出:在中国有一种“关联式的思考”(correlative thinking),这种思考方式把宇宙间两类“力” ———阴和阳联系起来了,也把宇宙间最基本的五种元素及其运动联系起来了,许多西方学者对此有研究和认识。“这一种直觉的联想系统有它自己的因果关系以及自己的逻辑”,不同于欧洲科学特有的“从属式的思考”和应用“离析原理”(Principle of segregation)。因此在中国音乐思想史上发现大量的“宇宙类比”和“国家类比”一些现象,中国音乐成为“中国认同”的所谓“图腾”就一点也不奇怪了。英国著名的中国思想史家葛瑞汉同意李约瑟对中国思想方式的看法。他指出中国思想的确有着一种“机体哲学”的趋向:“中国人看待世界的思维方式倾向于相互依存,而不是各自孤立;整中有分,而不是部分的集合;对立的双方相互补充,而不是相互矛盾;认为万物是变化的(周而复始的循环变化,而并非向前发展),而不是静止的;看重物之用,而不是物之质;关心相互感应,而不是因果关系。”(葛瑞汉著、程德祥等译2000:17)这正是对中国式整体思维的认识和评价。

李约瑟还进一步论道:在“关联式的思考”,概念与概念之间并不互相隶属或包涵,它们只在一个“图样”(pattern)中平等并置;至于事物之相互影响,亦非由于机械的“因”之作用,而是由于一种“感应”(induction)。其关键词是“秩序”和“图样”,符号间之关联或对应,都是一个更大图样中的一部分,类似一种“场”的“道”思维(李约瑟,陈立夫主译1990:372)。笔者以为,此一论述是重要的,中国音乐思想不常常是在图式中表达的吗?所谓乐图、舞图、义图、旋宫图、律吕图等等具象的图式,其实正是更大的中国思想的抽象图式的一部分,而思想图式是建立在中国人的宇宙图式之上的,即有机宇宙观。中国传统十分重视“图”和“象”,并与“文”和“字”同等重要,这一传统可追索到极古的时代,《易》:“河出图,洛出书,圣人则之”或可是其滥觞。而后来则图谱日益坠亡,书文独盛,也许一个特别的情况是,在乐书中尚存此重要传统,历代乐书多有图谱,非常值得我们注意和研究。郑樵在《通志·总叙》中曾指出:“河出图,天地有自然之象,图谱之学由此而生;洛出书,天地有自然之文,书籍之学由此而生。图成经,书成纬,一经一纬错综成文,古之学者左图右书,不可偏废。刘氏作《七略》,收书不收图,班固继其书为《艺文志》,自此以还,图谱日亡,书籍日沉,所以困后学而堕良才者,皆由于此”。此可谓不移之论,只可惜在中国音乐史、音乐思想史研究上,对于乐图的专门研究还有待展开,相信此中有深意存焉。

总之,作为动态系统的中国音乐可以视作是生灭流转的宇宙、分合协行的社会和外铄内敛的人心之乐象化表达,中国音乐思想是整体的表现着外宇宙与内宇宙关系的一种独特道体,能体认此伟大宏富之道体,是音乐思想家之难得幸运矣!

中国音乐思想的范式,所谓“普遍联系”、“整体思维”,不是一个理论的预设,而是中国音乐文化的必然产物,体现了中国音乐哲学的基本要义,反映了中国人音乐观念的事实。同时也暗示了中国音乐思想的性格,它不是一般所谓艺术思想、美学思想,而体认着更为宽广的精神领域。

注释:

①本文收录于罗艺峰《中国音乐思想史五讲》,上海音乐学院出版社,2013年出版

②另请参考作者《中国传统里的“音乐中心论”问题》一文。

③本文所谓“中国式的数理运演”,不同于现代科学或者逻辑学,而是一种带有超越了纯粹数学含义的数术,数在此有深刻人文内容。而类似于现代数学的学科,在古代中国则称为算学。这是需要读者明鉴的。

④《河图》和《洛书》其出极古,是中国古代思想的元典,举凡中国哲学、历数、易经、律吕、人事、医学乃至于中国人的思维逻辑,都与河、洛有密切关系,对于中国数学思想、天文思想更是有深远的影响。请参考郭金彬、孔国平《中国传统数学思想史》,科学出版社,2004年版。萧汉明《易学与中国传统医学》,中国书店,2003年版。

⑤太已九宫之数按一定规律排列在九个格子之中,其数列由上而下自右而左是:2 9 4;7 5 3;6 1 8;

甄鸾注汉徐岳《数术记遗》:“九宫者,即二四为肩,六八为足,左三右七,戴九履一,五居中央”,正是一个人形。请参考郭金彬、孔国平《中国传统数学思想史》,第19页,科学出版社,2004年版。

⑥关于“大衍之数”,一说五十,一说五十五,可参考张其成博士《象数易学》,中国书店,2003年版。

⑦《四库全书》经部·易类辑入和存目的这类图书多达485种,《续修四库全书》也列入相当规模的易类图书,无疑,其数量和规模可谓极其巨大,其作者包括了历代哲学家、史学家、文学家、政治家、科学家、乐律学家、各类学者等。其流派极多,或作为哲学、象数学、天文学、中医学、历法学乃至占卜觇侯之学等等。正是“易道广大,无所不包,旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术,以逮方外之炉火,皆可援《易》以为说。”《四库全书总目提要》,第13页,海南出版社,1999年版。

⑧许良《技术哲学》,复旦大学出版社,2005年版。该书认为,广义的技术包括了生产技术、组织技术、精神技术三大类型,后者正是本书作者所谓文化技术,包括艺术表演技术、音乐技术、古代乐舞技术都是属于这一类。

⑨关于复杂性技术,请参考秦书生博士《复杂性技术观》一书,中国社会科学出版社,2004年版。

参考文献

罗艺峰1985:〈空间考古学视野中的中国传统音乐文化〉 [J]《中国音乐学》III。

江慎修1989:孙国中点校《河洛精蕴》[C]卷之七,北京,学苑出版社。

李约瑟1990:陈立夫主译《中国古代科学思想史》[M]南昌,江西人民出版社。

刘长林1997:《中国系统思维》[M]北京,中国社会科学出版社。

朱载堉1998:冯文慈点注《律吕精义》[C]北京,人民音乐出版社。

清·永瑢、纪昀主编1999:《四库全书总目提要》[C]海口,海南出版社。

丘琼荪1999:《历代乐志律志校释》[C](第一分册)北京,人民音乐出版社。

葛瑞汉著、程德祥等译2000:《中国的两位哲学家:二程兄弟的新儒学》[M]郑州,大象出版社。

郭沂2001:《郭店竹简与先秦学术思想》[M]上海教育出版社。

张其成2003:《象数易学》[C]北京,中国书店出版。

邵雍2003:李一忻点校《皇极经世书》[C]北京,九州出版社。

保罗·莱文森2003:何道宽译《思想无羁》[M]南京大学出版社。

彭新武2003:《复杂性思维与社会发展》[M]北京,中国人民大学出版社。

余英时2003:《中国思想传统的现代诠释》[ M]南京,江苏人民出版社。

杜亚雄2004:《中国传统乐理教程》[M]上海音乐出版社。

童忠良等2004:《中国传统乐学》[M]福建教育出版社。

钱穆2004:《晚学盲言》[M]桂林,广西师范大学出版社。

徐复观2004:《中国思想史论集》[C]上海书店出版社。

本文选自《中国音乐学》2007年第三期

允中文教院转载发布

排版:嘉灵

编校审核责任人:无极