摘要

在新文科的大背景下,音乐教育作为交叉学科专业被确认,是一件可喜可贺的事。但音乐教育作为专业该如何去认识?其学科基础又该怎样去交叉?皆是音乐教育专业发展需要探讨的问题。本文在分析了新文科是在新技术推动、新需求产生、新国情需要下,以新范式–即交叉学科与跨学科的方式进行的文科改革之后,认为要推进音乐教育学学科交叉,必须在肯定音乐教育首先需要建设信息化教育体系,培养适应新技术、新需求,具有核心素养符合新时代学校教育需求的音乐教师前提上,克服对音乐教育的狭窄认识,明确音乐教育既包含师范音乐教育,又包含专业音乐教育;其次在音乐教育的整体知识体系中引进“教育学”理论,使音乐教育学具有“超学科”视野。唯此,音乐教育学才有可能建立既服务于师范音乐教育又服务于专业音乐教育的学科体系:于“内”以“育人”为导向,打通音乐各学科“壁垒”实现多学科整合,于“外”以服务国家文化发展及社会需求为目标,实现音乐教育与国家文化教育发展、社会音乐文化生活需要的进一步“文+文”甚至“文+理”的学科交叉,促进音乐教育与全社会的多样交流与互动,避免音乐学科的内卷化,促进音乐教育的整体发展。

关键词:新文科 新技术 新需求 新国情 新范式 音乐教育 学科交叉 内卷化

前 言

2021年2月10日,教育部将音乐教育专业列入《普通高等学校本科专业目录的新专业名单》。音乐教育专业,作为培养音乐教师的专业,在历经一百多年的发展,为国家培养了一批又一批音乐教师人才的今天,终于有了属于自己的“名分”!此次由教育部高等学校音乐舞蹈类专业教学指导委员会与中国音乐学院共同举办的《全国音乐教育专业建设论坛》,可谓恰逢其时,意义深远。作为音乐教育的一名“老兵”,一个我国改革开放以来音乐教育事业发展的参与者和见证者,自然也感慨万千。然而,感慨之余,笔者关注到了音乐教育专业的确立其实置身于我国高等教育发展的一个更大的背景,那就是新文科。高教司吴岩司长在2020年11月3日召开的全国新文科大会上作了“积势蓄势谋势、识变应变求变、全面推进新文科建设”的报告,并在该报告的“推进学科交叉融合”板块中,将“音乐教育”作为“文+文”交叉新专业之一提出来,是具有重要意味的。2003年,我曾经在“建设有音乐学与教育学双重品格的音乐教育学”一文中对音乐教育专业基础的音乐教育学“作为一门音乐与教育的交叉学科”的内涵及其在教育学与音乐学不同学科中的定位进行了初步的辨析。[1]那么,在当代新文科背景下,作为音乐教育专业及其基础的音乐教育学,其专业认识与学科建设又有什么未解决的老问题与新出现的关注点?其由“内”而“外”的“交叉”,又由“外”而“内”的自立将如何实现?从新文科之“新”的分析入手,当然是回答这一问题的前提。

一、新文科“新”在何处?

自2018年8月中共中央在全国教育大会召开之前的文件正式提出“高等教育要努力发展新工科、新医科、新农科、新文科”以来,尤其在2021年11月由教育部新文科建设工作组主办的“全国新文科大会”并发布了《新文科建设宣言》之后;“新文科”已经成为我国高校学科建设的“热词”。那么,新文科的起源和定义是什么?新文科又“新”在何处?

(一)新文科的定义和起源

新文科(New Liberal Arts)是相对于传统文科进行学科重组文理交叉,即把新技术融入哲学、文学、语言等诸如此类的课程中,为学生提供综合性的跨学科学习的学科概念。新文科意味着一种面向生活世界,解决复杂问题的新型研究与教育。

通常认为是美国希拉姆学院(Hiram College)首先提出“新文科”的教育理念。实际上“新文科”概念的起源更早,与上个世纪上半叶出现的“跨学科”(interdisciplinary)等一系列概念相关。但确实是希拉姆学院从2017年10月开始将“新文科”落实到教育改革中的。该学院对培养方案进行全面修订,对29个专业进行重组,即把新技术融入哲学、文学、语言等诸如此类的课程中,为学生提供综合性的跨学科学习。[2]

(二)新文科之“新”

新文科之“新”有多种说法,本文将这些说法归纳为四个概念,即“新技术”、“新需求”、“新国情”、“新范式”。概括地说,新文科是在新技术的推动、新需求的产生、新国情的需要下,以新范式的方式出现的。[3]

“新技术”改变文科的学术研究与教学方式。“新技术”即指信息技术,其发展与信息时代的到来给人文学科带来的促动乃至引发的变革,是非常深刻的。以信息技术在人文学科中的运用为例,“大部分历史学研究资料几乎都已被数据化,如文渊阁四库全书电子版、汉籍全文检索系统……,过去是纸质文献,现在是数字文献;过去运用拼音、四角号码、笔画等检索手段查资料,现在可以用强大的搜索引擎进行地毯式检索”;教学手段上,远程教学、慕课、智慧黑板等新形式更是层出不穷。[4]

“新需求”指的是信息时代对大学人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新方面提出的新要求。以人才培养为例,一是社会对传统文科所培养人才的需求大量减少;二是社会需求的新型人才供给不足。[5]核心素养的提出,其实就是针对信息时代对人才培养的新需求而言的。“核心素养”项目(Key Competencies)最早是由经合组织(OECD) 在1997年12月启动的,该项目于2003年出版了最终研究报告《核心素养促进成功的生活和健全的社会》(Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society),[6]而我国则是在这一基础上结合中国国情提出了《中国学生发展核心素养》,以跨越学科的“文化基础”“自主发展”与“社会参与”为核心素养的基本面向。[7]正如张华所言“进入信息时代,重复性的常规工作被计算机所取代,人类必须从事计算机不能代劳和胜任的复杂工作,也因此必须发展计算机所不具备的复杂能力,即以专家思维和复杂交往能力为核心的21世纪素养”。[8]

“新国情”要求文科应具中国特色并走向世界。在中国特色社会主义进入新时代的背景下,文科必须回应中国当下及未来需要面对的全球性新问题和新挑战,突出新文科的时代性、中国化和国际化,提炼中国经验,展示中国智慧、宣传中国价值。尤其是要“立足中国、借鉴国外,挖掘历史、把握当代,关怀人类、面向未来的思路,着力构建中国特色哲学社会科学,在学科体系、学术体系、话语体系等方面充分体现中国特色、中国风格、中国气派”。[9]

“新范式”指的是学科研究的跨学科交叉融合,团队协作及大数据等新的方式。从学科视角来看,新范式要求打破了人文社会科学各学科“单打独斗”的封闭研究模式,转而走向开放和共享的协作研究和学习模式,学会与不同学科背景的学者共同完成研究项目。以“问题导向”“知识整合”“人员合作”为其根本特质;[10]在研究范式方面,继“实验、理论、模拟”之后探索“第四范式”,即在大数据基础上跨越单一学科通过云计算得出之前未知的理论。这一范式又称为人文和社会科学研究的“第三只眼”——数据之眼。通过对数据采集、分析和挖掘,发现和揭示新的问题,并注重问题或数据之间的相互关系。[11]

总而言之,“新文科”之根本核心,在于人文学科面对新需求与新国情的大背景下,通过新技术催生的新范式,即学科的广泛交叉与综合。那么,音乐教育学实现交叉的瓶颈在何处?音乐教育学的学科性质又是什么?

二、音乐教育与音乐教育学

(一)音乐教育的专业内涵

众所周知,专业是从教育角度对学业的分类,是高校根据社会分工的需要设立的学业类别。通过专业教育,培养符合社会发展需要的人才。[12]正如开篇所指出的那样,音乐教育首先是指音乐教师人才培养的学业;近期教育部认定的音乐教育专业,指的正是此类师范音乐教育。但音乐教育还应该包含培养各类音乐人才的教育,也即专业音乐教育。其专业的双重性体现在:师范音乐教育,以音乐服务于教育,即培养音乐教师人才来服务学校音乐教育和社会音乐教育;专业音乐教育以教育服务于音乐,即培养专门音乐人才来服务社会。对于音乐教育的这一认识,并不是削弱音乐教育培养音乐教师的重要性,而是要打破长期以来师范音乐教育与专业音乐教育的长期隔阂。

(二)音乐教育学的学科内涵

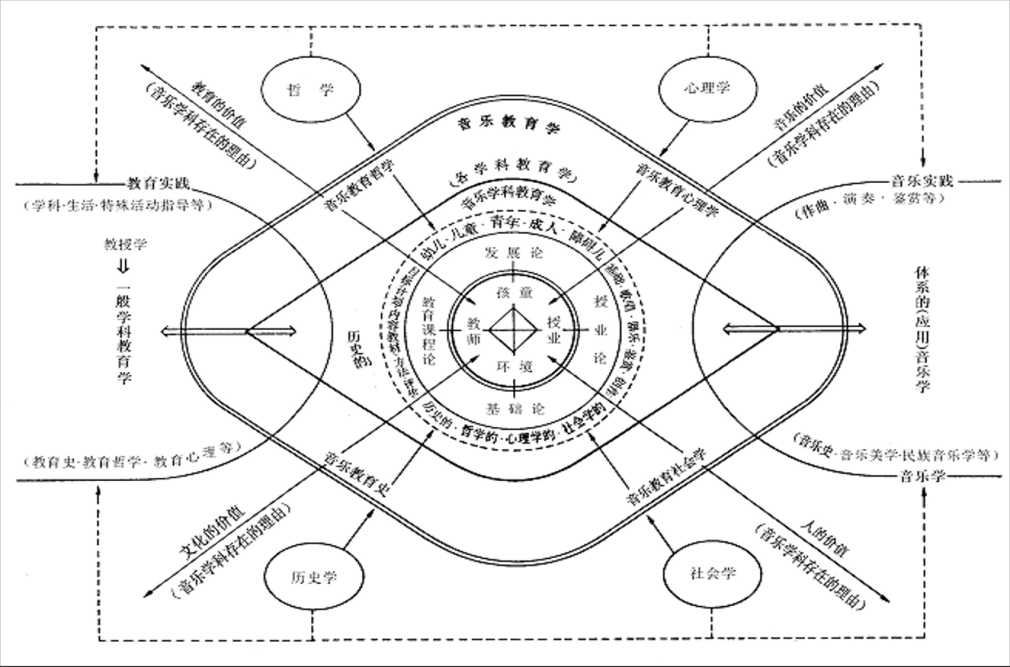

学科是科学的分类,属于学术范畴,即按科学的性质和研究领域而划分的门类,规定着学术探索的范围。[13]音乐教育学作为音乐教育专业基础的学科知识体系,为音乐教育提供该学科体系的知识。音乐教育学知识体系是交叉的,既包含音乐学又包含教育学。该学科一方面用于指导音乐教育实践,包含指导音乐制作()活动和教育教学活动;一方面又不断从这些实践活动中总结经验产生新的知识。很显然,针对师范音乐教育与针对专业音乐教育的音乐教育学在目标上有所不同,内容上也会有不同的侧重。以日本音乐教育家山本文茂归纳出的下列图示为例:

从图中我们可以看出山本文茂归纳的音乐教育学由音乐学(体系的应用音乐学)与教育学(一般学科教育学)交叉融合而成。其基础理论部分包含哲学、心理学、历史学、社会学,探讨教育的价值、音乐的价值、人的价值与文化的价值;学科理论(音乐学科教育学)包含教育课程论(目标、计划、内容教材、方法、评价),发展论(幼儿、儿童、青年、成人、障碍儿)、授业论(基础、歌唱、器乐、鉴赏、创作)。学科交叉是其最明显的特征。[14]当然,这一学科框架服务于师范音乐教育的指向是明确的。

(三)音乐教育学的产生与发展

1.由“内”而“外”

就音乐教育作为专业而言,无论中西,都有其漫长的历史。然而作为学科的出现则要晚得多。所谓由“内”而“外”,其实就是指音乐教育作为学科一开始是从属于其两个不同的母体学科,而后才逐渐独立。在音乐学范畴中,音乐教育学最早出现在1885年阿德勒(Guido Adler)的《音乐学的范畴、方法和目的》一文中,该文的“音乐教育学”条目,包括了基础理论、和声学、对位法、作曲法、配器法、实用方法。[15]这个“音乐教育学”的内容,显然首先是服务于专业音乐教育的。在教育学范畴中,赫尔巴特(Johann Friedrich Herbart)1806年出版的《普通教育学》也提到了音乐,[16]但专门的音乐学科教育学则要晚一些。

近代以来,我国师范教育中设立的音乐课程可以上溯到1907年《女子师范学堂章程》,但最早培养音乐教师的机构应该是1913年的浙江省立一师。[17]应该说,音乐教师的人才培养,在我国已有百余年的历史。然而真正作为一个学科的出现,则是在改革开放之后,学校音乐教育重新得到重视,于1990年中国音乐家协会成立了音乐教育学学会之后才出现的。音乐教育学的由“内”而“外”,指的是其从其母体学科–音乐学与教育学的结合中诞生出来的意思。其最初的学科指向显然是服务于师范音乐教育的,因此也称为“普通学校音乐教育学”,或“音乐学科教育学”[18]。

2.由“外”而“内”

但音乐教育学在其发展过程中,也同样存在一个由“外”而“内”的过程。首先,正像所有交叉学科(如音乐美学、音乐人类学、音乐心理学、音乐传播学等)一样,音乐教育学开始的学科评价体系,都来自其母学科,音乐学与教育学。其地位也如同其专业地位一样具有从属性,并往往被看轻。[19]因此寻找自身独立的学科定位,寻找属于自己的学科价值,这个由“外”而“内”的过程同样也是必不可少的。正如有的学者指出那样“对于处于萌芽和生长期的新文科形态,则不宜直接照搬已有学科评价思维,需要提供一些特定的评价渠道和机制支持,鼓励其逐步发展完善,给予其充分的成长空间。”[20]

3.以优化音乐教育实践行为为指向的音乐教育学

音乐教育学一方面具有音乐学的品格,在体系音乐学中属于“应用音乐学”范畴,强调了作为动词的“音乐”(MusicMaking),也即梅里亚姆“观念、行为、音声”三要素中的“行为”,本来就应该包含教育行为的内涵;另一方面,音乐教育学还在音乐学理论中引进了“教育学”,使所有音乐学科的教育行为中有了“育人”的视角;再一方面,音乐教育又具有实践的品格,指向实际的教学实践能力的培养,与声乐专业能不能唱好一首歌,作曲专业能不能写出优秀作品,音乐教育则是能不能上好一堂课……,它们都属于一种可评估的实践技能行为。以上特征,说明了音乐教育学兼具理论与实践的学科特性。

综上所述,音乐教育学是在音乐教育(包含师范音乐教育与专业音乐教育)实践基础上依托音乐学与教育学学科发展起来,且具有交叉学科性质的独立学科,其学科的定位,以明确音乐教育目标,探讨音乐教育的规律与价值,优化音乐教育实践行为为指向。[21]

三、新技术、新需求、新国情背景下的音乐教育专业建设

如前所述,面对新文科大潮,音乐教育界已经认识到建设信息化的教育体系,培养适应新技术、新需求、具有核心素养符合新时代学校教育需求的重要性,而面对新国情,又该如何在共时性与历史性上实现对音乐教育体系性的整体把握和反思,从而实现学科的交叉?

(一)新技术与音乐教学的深入融合

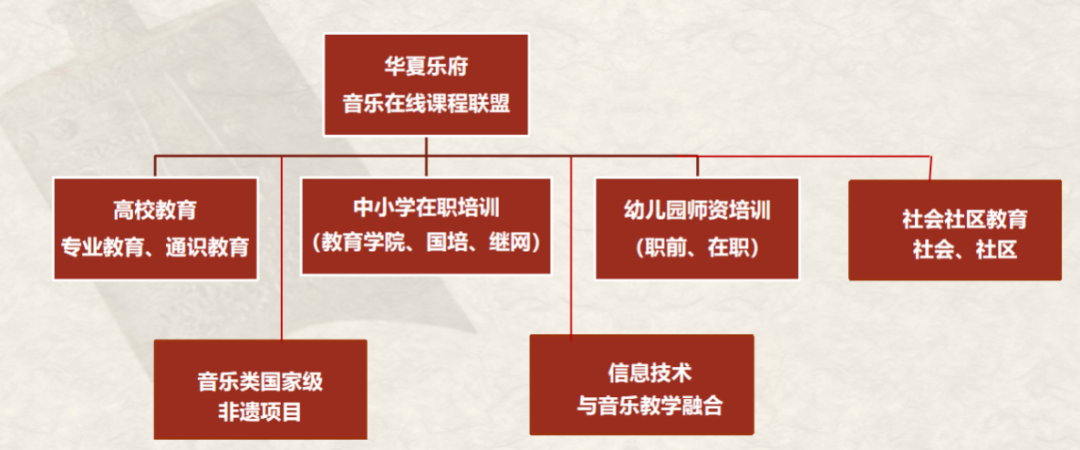

2017年11月6-7日,“高等学校音乐在线开放课程建设与教育教学改革研讨会”在首都师范大学召开。[22]大会配合教育部相关文件精神,推动了全国各高校与教育机构音乐在线课程建设。时至今日,仅在《中国大学慕课》上的音乐舞蹈类课程就有119门。其中不少课程获得国家精品课程、国家精品资源共享课,以及国家线上及线上线下混合一流课程的认定,成为信息技术与音乐教学深度融合的典范。[23]一个由华夏乐府音乐在线课程联盟牵头,以平台共享、资源共享、课程共享、师资共享为理念,面向各个音乐教育层次的、类型全面的音乐课程资源平台正在形成[24]:

(二)新需求下的音乐教育

事实上新技术已经直接触动了对音乐教育的新需求。就师范音乐教育而言,二十年前当我们举办《面向基础教育的高师音乐课程改革》研讨会时,[25]已经明确了其人才培养的主要任务是培养基础教育的音乐教师。而现在基础教育改革对音乐教师培养又有了新的要求。

1.掌握新技术。教育部在2019发布《关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见》中明确指出“信息技术应用能力是新时代高素质教师的核心素养”。成为一个能够适应信息时代需求的音乐教师,不仅是对在职教师提出的要求,更是对职前音乐教育提出的要求。一个未来的音乐教师至少应该掌握如下的信息技术:在线教学与使用在线教学资源;制作短视频;创建和运用公众号、视频号等各类自媒体。[26]

2.培养具有核心素养的合格人才。如前所述,《中国学生发展核心素养》包含文化基础、自主发展、社会参与三个方面,综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新6大素养,又具体细化为18个基本要点。[27]有学者将核心素养概括为五个方面,包括文化理解(Culture Competency)、审辩思维(Critica1 Thinking)、创新(Creativity)、沟通(Communication)、合作(Collaboration),这5项素养 的首字母均为C,故简称为5C素养。[28]2017年《普通高中音乐课程标准》也将音乐课程的核心素养归纳为“审美感知、艺术表现、文化理解”。[29]这一系列文件精神直逼我们去思考音乐教育如何才能既聚焦学科的核心素养,又培养学生跨学科的核心素养?甚而把握音乐(Musicmaking)的本质?我们能否真正认识到音乐既是一种听觉的艺术,又同时是“人类一种有目的的活动”(艾里奥特)?认识到音乐的审美感知、艺术表现和文化理解作为音乐学科核心素养,其实必须通过活动来获得?音乐活动不仅培养了学生音乐的核心素养,也培养了学生跨学科的核心素养。[30]

3.新国情背景下音乐教育专业的新发展

与新技术、新需求相比,新国情离不开对我国当代音乐教育总体框架的认识,及对其百年来发展实际情况的了解。据此才可能回应“中国当下及未来需要面对的新的问题和挑战”,“提炼中国经验,展示中国智慧、宣传中国价值”。近现代以来,我国音乐教育早已形成了一个包含学校音乐教育、师范音乐教育、专业音乐教育与社会社区音乐教育的庞大体系。就高校的音乐教育而言,既亟需师范音乐教育的发展,也离不开专业音乐教育的通盘介入。

从共时性的角度来看,尽管改革开放以来音乐教育专业确实是在美育重新纳入国家的教育总体方针,首先应学校音乐教育之亟需而迅猛发展起来的。但音乐教育却不仅仅局限在学校这一领域,而是同时包含了师范、专业与社会社区音乐教育的全面发展。其实整个国际音乐教育界也是如此。以国际音乐教育学会专业委员会的发展和架构来看音乐教育也是完全包含了上述领域的。其中专业音乐家教育委员会(Education of the Professional Musician 1953)还是该组织中最早成立的委员会之一。[31]

从历时性的角度视角来看,中国近代以来的音乐教育发展,至少经历了新文化时期、新中国时期、改革开放时期与新世纪时期,其音乐教育专业的观念、目标、内容、社会价值又经历了多少变化?在新国情视角下又应进行怎样的反思?仅以以下案例我们即可大概看出当前音乐教育存在的某些问题。

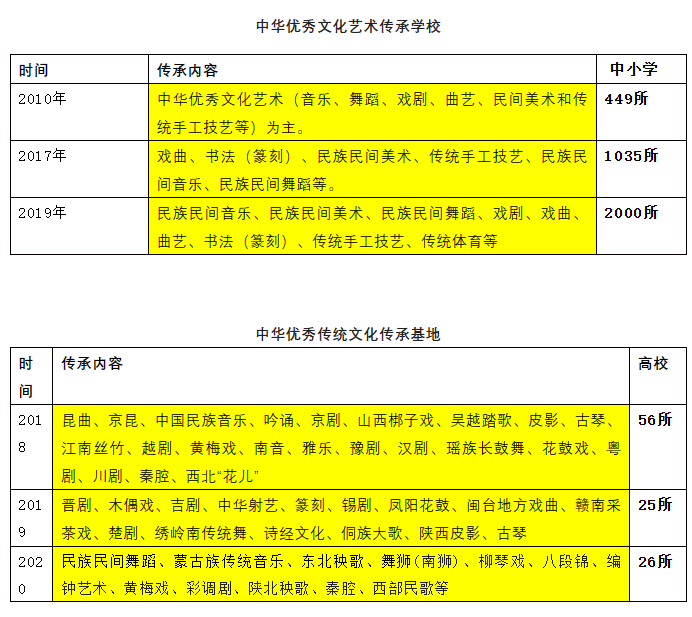

2017年1月25日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》提出“到2025年,中华优秀传统文化传承发展体系基本形成,研究阐发、教育普及、保护传承、创新发展、传播交流等方面协同推进并取得重要成果,具有中国特色、中国风格、中国气派的文化产品更加丰富,文化自觉和文化自信显著增强,国家文化软实力的根基更为坚实,中华文化的国际影响力明显提升”。在教育领域中我们可以看到更为具体的落实。

以下是2010年以来教育部认定的中小学传统文化传承校与在高校设立的中华优秀传统文化传承基地:

(根据教育部相关文件制作)

上述已经进入中小学乃至相关高校的传统音乐,为什么没能(或者说大部分没能)进入高校音乐教育的课程中?是体系架构的缺陷还是别的什么原因?当下又该如何补救?不少中小学校长向我提出这种要求,你们中国音乐学院能否给我们分配一位会教戏曲或地方音乐的老师?每每我只能尴尬地回答说中国音乐学院没有这方面的专业课程更没有专门的戏曲人才培养。许多中小学的老师们只能自教自学京剧等传统音乐。2018年中国戏曲学院计划面向全国招收本科生530人,比往年增加15人,共有超过三万名考生报考中国戏曲学院,考生人数比前一年翻了近一番,再创历史新高,[32]但同期北京的音乐院校报考生数并没有增加,可见这些音乐院校没能跟上学校教育对具有传统音乐素养人才的需求。2007年,我到韩国参加国际会议,顺道访问了几所教育大学(Education University)的音乐系(院),令我惊奇发现的是,几乎所有这些培养音乐教师的系(院)都至少有一半是教朝鲜传统音乐的,他们不是把传统音乐当成别于音乐教育的另一种专业,而是所有韩国音乐教师应该掌握的一种基本素养和能力。

四、新文科背景下的音乐教育学科如何交叉?

很显然,原来仅局限在师范音乐教育的专业概念,以及只面向师范音乐教育的音乐教育学,已经不能适应新技术、新需求与新国情的要求了。如何整体把握音乐教育,使音乐教育学跃迁成为指导音乐教育整体的学科体系,如何在原来作为上位的音乐学科体系中引进“教育学”,已成为当下音乐教育实现新文科改革的“问题导向”,那么如何去实现“知识整合”和“人员合作”,并实现音乐各学科“之间一种深度的交叉融合”呢?[33]

(一)认清大势、明确定位

新文科是一种“面向生活世界复杂问题解决的新型研究与教育”。[34]新文科既需要了解人类面临的新问题,又需要把握中国的具体国情。新文科于音乐教育,是如何在借鉴与吸收全人类已有成果的基础上,建立具有“中国特色、中国风格、中国气派”,又能够融入“人类命运共同体”的音乐教育体系,建设既符合国家文化发展战略,又挖掘不同地区多样化传统音乐文化资源,凸显办学特色,服务地方文化的音乐教育生态。显而易见的是,这个任务只能由音乐教育学统合所有理论与实践学科来实现。

首先,同时面向师范音乐教育与专业音乐教育的音乐教育学,要从音乐文化的传承与传播两种音乐教育不同的功能定位入手。[35]师范音乐教育,通过学校音乐教育、社会音乐教育以及各类媒体音乐教育向社会传播音乐文化,实现音乐的社会功能;而专业音乐教育,则专注于创作、表演以及理论等专门人才培养,向各类音乐专业团体及研究机构输送专门人才。中共中央办公厅、国务院办公厅在2020年10月16日颁发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》在加快艺术学科创新发展条目中,分别就专业艺术教育与师范艺术教育提出了具体明确的要求,也对两者进行了清晰的界分。[36]

其次,要冲破樊篱,实现学科整合。我国现有的高等音乐艺术院校,包含专业音乐院校、师范大学与普通高校音乐院校,其实早已是音乐领域的多专业、多学科复合体。然而,由于历史及当下的种种原因,各学科的隔阂普遍存在:一方面所有音乐专业都以教育教学的方式存在,却缺少针对各个专业的“教育学”视角;另一方面,音乐教育明明涵盖学校、师范、专业与社会社区等极其广阔的领域,却往往只把自己仅仅当成培养中小学音乐教师的教育,其研究则大多局限在中小学音乐教材教法的狭窄领域。有些学科甚至“对于跨出学科疆域的、创造性的内容,通常采用一种排斥抵触的姿态,恪守自身领域的严肃性,逻辑自洽为基本法则,因而,难以实现跨越学科的交融和认可”;[37]冲破樊篱的第一步,即是明确音乐教育既包含师范音乐教育,也包含专业音乐教育。专业音乐教育的“教育学”不可或缺,师范音乐教育“音乐学”不可或缺。就专业设置而言,音乐艺术院校所设立的音乐教育学院(系)可以从狭义的角度来认定,即师范音乐教育,培养面向中小学的音乐教师。但就音乐教育学的学科而言,则需要对两类音乐教育进行整合,同时面向师范音乐教育与专业音乐教育开设音乐教育学类课程。因此,音乐教育学正是整合各学科的“抓手”。

(二)音乐教育学的“超学科”视野

当然,实现学科整合还需要音乐教育学具有“超学科”视野。所谓“超学科”(transdisciplinary)不是让学科消失,而是代表着一种高层次的不同学科之间,学科与非学科之间的交叉、跨越和融合。[38]音乐教育学既要探讨音乐文化传承—即专业音乐人才培养的规律,又要探讨音乐文化各个领域传播的特点及社会化的意义与功效。音乐教育学一方面要探讨整个音乐学科有哪些“产品”可供进入传播渠道,也即通过师范音乐教育进入学校音乐教育、社会音乐教育与传媒音乐教育……,即老话说的各类“普及性”的教育教学及各类活动,其内容既要是精华,又要为接受者喜闻乐见;另一方面要探讨社会对音乐文化的所有需求和反馈,如前述中的新技术、新需求、新国情,向各个学科提出理论研究与实践探索的新问题。换句话说,音乐教育学所探讨的是所有音乐学科的最前沿问题,所有音乐学科的最前沿问题都将在音乐教育学中得到反映。

综上所述,音乐教育学既是“高的”,需要与各音乐学科交叉并获得最前沿的学术成果;音乐教育学又是“低的”,其师范音乐教育似乎是整个音乐教育的下游“产业链”,向各个学科汲取可供传播的,通常还必须是通俗易懂的“产品”进入各类“普及性”的教育教学中。但音乐教育学所具有的“超学科”视野,决定了该学科研究在整合音乐各学科领域学术成果方面的概览性,以及探索音乐文化社会化的前沿性。

(三)勇于交叉,避免内卷

在当代人文学科发展中,学科交叉是有其必然性的。极而言之,交叉意味着发展,不交叉则难以避免(如果不是绝对会)内卷。音乐学科领域也同样如此。改革开放以来高等音乐教育所出现的大量交叉学科:音乐美学、音乐人类学、音乐心理学、音乐传播学、音乐管理学、音乐科技……(尽管这种交叉也带来这样那样的问题,比如音乐人类学的非音乐化问题等[39]),正是这些交叉学科激发了音乐学科整体发展的活力。

而所谓“内卷化”(involution),就概念而言是与“进化”(evolution),概念相对应的。有学者认为这一概念作为学术用语最早由康德、戈登维泽提出,到吉尔茨成型。[40]根据吉尔茨的定义,“内卷化”指一种社会或文化模式在某一发展阶段达到一种确定的形式后,便停滞不前或无法转化为另一种高级模式的现象。[41]只要稍加审视,在音乐院校中,无论理论学科还是实践学科,“内卷化”的现象是普遍存在的。例如各类教材千篇一律的重复出版,论文选题的低水平重复……不一而足。有太多实例说明许多学科陷入自我循环的“内卷”而不自知。

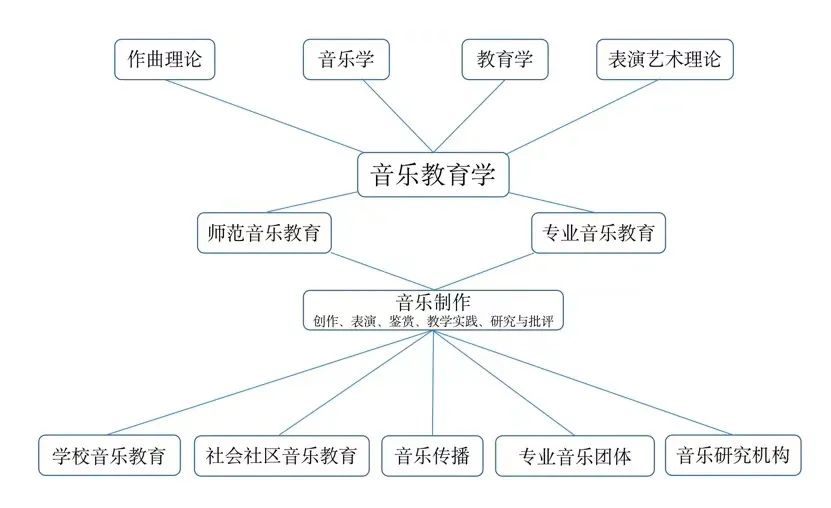

其实,面向当代我国音乐文化与教育的整体发展,音乐教育学与其他音乐学科的交叉早就开始了,比如上个世纪90年代已经开始的与音乐人类学的交叉合作,以解决如何在学校教育中开展传统音乐文化教育的问题,非遗进校园与学校教育的关系问题;音乐教育学与音乐美学的交叉,以面对当下学校美育开展问题……等等。但为了把音乐教育学与音乐学科的整体交叉展示得更为清晰,本文呈现以下音乐教育学“超学科”概念示意图,供各位方家批评指正:

音乐教育学“超学科”概念示意图

首先,作为学科体系,在原有三大体系,作曲理论、音乐学与音乐表演理论中嵌入“教育学”使音乐教育的学科体系有了“育人”的视角、理论根基和“超学科”视野;

其次,音乐教育学同时面向师范音乐教育与专业音乐教育,两者又同样以音乐制作,包含创作、表演、鉴赏、教学实践与研究批评为其实践场域,内容由于各自目标的不同而各有侧重。

再次,师范音乐教育向学校音乐教育、社会社区音乐教育与传媒音乐教育输送音乐教师,专业音乐教育向各类专业音乐团体、研究机构等输送各类专业音乐人才。

结 语

音乐教育学对各学科的统合,于“内”以“育人”为导向,打通音乐各学科“壁垒”实现多学科交叉,于“外”以服务国家文化发展及社会需求为目标,实现音乐教育整体与社会音乐文化生活的双向交流与互动,避免音乐学科内外的内卷化,并推动与社会人才需求多样化的音乐教育学与各类文理科的进一步交叉。最后要强调的是,在新文科的大背景下,无论新技术、新需求还是新国情向音乐教育提出的要求,也是音乐教育学向各音乐学科提出的问题和要求,需要整个音乐学科团队来共同协作加以回应和解决。例如“中国乐派”研究项目的启动,中国音乐学院“8+1”课程改革,以及“中国音乐学科发展史”丛书与数据库建设等众多项目的启动,无不以音乐教育学的“超学科”视野,展现音乐学科的整体交叉融合的态势。

本文系2019年度国家社科基金艺术学重大项目“中国乐派研究”(19ZD13)阶段性成果。

文章于2021年发表于《星海音乐学院学报》第4期。

【注释】

文章来源于《星海音乐学院学报》

允中文教院转载发布

排版:贞文

编校审核责任人:嘉灵